第四章 华严新说与分支

第一节概述

七世纪下半叶,华严学一跃成为佛教中的显学,它在社会上的普及 范围,受朝廷的重视程度,都是其它诸派义学所不能比拟的。当时,盛行 于北方京邑的华严学与勃兴于南方山野的禅学,成为左右中国佛学发展 趋向的两支重要力量。华产学发展到鼎盛阶段,既由佛学发展的内在规 律所决定,又与武则天的扶植和推广有关。

唐高宗永徽六年(655),武则天被立为皇后,到显庆五年(660),已较 多参预朝政。咸亨五年(674),随高宗称“天皇”,武则天则改称“天后”, 已处于实际执政者的地位。在中宗、睿宗相继在位期间,武则天临朝称 制,完全掌握着唐王朝统治核心的一切权力。天授元年(690),改唐为 周,武则天正式成为中国历史上唯一的女皇帝。她扶植庶族官僚,遏制 掌握重权的士族官僚,侧重打击李唐王族的势力,保持统治集团内部各 派力量的动态平衡,使武周政权维持21年。唐玄宗开元年间(713— 741),唐王朝重视吏制建设,重视发展农业,国家持续强盛。天宝年间 (742—755),政治腐败和内部动乱,拉开了唐王朝由盛转衰的序幕。

武则天对佛教没有釆取特殊限制措施,反以鼓励其发展为主。在处 理佛道关系上,抑道扬佛,这是武则天打击李唐王族政治方针在宗教政 策上的反映。唐玄宗对佛教有所限制,开元二年(714),曾令沙门还俗, 涉及到一万二千人,并禁止建新寺,禁止民间抄写佛经,铸造佛像。但 是,唐玄宗不久迷上密教,对密教的一度盛行朝野有推动作用。

武则天重视《华严经》,与她努力制造瑞应神异有关。永昌元年 (689)正月七日夜,法藏等奉敕在玄武门“建立华严高座,八会道场,阐扬 方广妙典”,第二天,“僧尼众数千人共设斋”。据说,因讲《华严》设斋会, 出现了冰中有佛塔形象的希有瑞应,立即引起武则天的重视,专为此作 《听华严诗并序》。她“暂因务隙,听讲《华严》”,可见听讲佛经对她来说 只是繁忙工作之余的休息。但是,她在听经过程中最关注的,是“既悟无 生灭,常欣佛现前。于是莲华世界,注海印之波澜;微尘刹土,入因跎罗 之网”(《华严经传记》卷三)。她懂得“无生灭'无来去的一切皆空的道 理,但还是希望“佛”显形出现,也就是出现神异瑞应。她把《华严》中描 述的莲华藏佛国世界,即看作她所居住并统治的现实世界。据《法藏和 尚传》、《宋高僧传》等载,法藏曾奉武则天之命讲《华严》,讲到《华藏世界 品》时,讲堂“地动”,被武则天视为“斯乃如来降迹,用符九会之文,岂朕 庸虚,敢当六#之震”(《宋高僧传》卷五《法藏》)。在《续高僧传》中,也有 记讲《华严》出现神异的故事,多是说讲到《十地品》时出现神异,反映了 南北朝时期华严学僧中一部分人重视修行,反映了《十地经》受重视。而 法藏讲到《华藏世界品》出现神异,正反映了武则天对华藏世界的重视。

喜听佛经,善搞瑞应常欣”佛显形祐护等,都不是武则天的创造。 在佛经中寻找女人可以当皇帝的根据,是武则天对佛教的特殊运用。载 初元年(689),“有沙门十人伪撰《大云经》,表上之,,盛言神裏受命之事” (《旧唐书》卷六《则天皇后本纪》)。北凉昙无谶所译《大方等无想太云 经》卷四中,确有“即以女身,当王国土”的话,王国维《观堂集林》卷二十 一对唐写本《大云经疏》有考证,均说明《大云经》本身不是薛怀义等人伪撰,女人当国王确有佛教经典依据。但是,把“即以女身,当王国土”之类 的话发挥成“神皇授命”,认定佛经所言即指武则天该当皇帝,就是“沙 门”的“伪撰”。长寿二年(693),印僧菩提流支译《宝雨经》十卷,说佛预 言一位天子将在“摩诃支那国”现女身,为自在主(《宝雨经》卷一)。《宝 雨经》的这个记述不同于《大云经》,是译者新增加的内容,所以也讲得更 清楚。武则天对这两部经所述念念不忘,在为圣历二年(699)译出的“八 十华严”写的序中说:“叨承佛记。金仙降旨,《大云》之偈先彰;玉宸披 祥,《宝雨》之文后及。”

武则天先听讲晋译《华严》,知道此本并不完备,就遣使到于阗求取 梵本。梵本到来后,于证圣元年(695)三月十四日在洛阳大遍空寺始译, 到圣历二年(699)十月十八日在佛授记寺译毕。此经由于阗沙门实叉难 陀主译,菩提流支、义净同宣梵本,复礼、法孽等并参与笔受润文。武则 天曾“亲临法座,焕发序文;自运仙毫,首题名品”(《华严经传记》卷一)。

这部新译经为八十卷,习称“八十华严”或“唐译华严”,内分七处九 会三十九品。与晋经相比,它的编排形式有变动,个别品名有改变,增加 了少量单品经,但主体内容没有实质性变化。尽管如此,它的出现对《华 严经》研究是个大的促动,华严学的分流即是在此经译出后发生的。从 武则天到唐玄宗这一阶段,推动华严学发展的代表人物是法藏和李 通玄。

第二节 法藏与华严学的新进展

一,生平综述

.关于法藏生平事迹的资料较多。《华严经传记》所述虽零碎不系统, 但其内容或为法蒇自述,或为身边弟子追记补续,是最直接的资料。《大 方广佛华严感应传 >(简称《感应传M所述虽为标榜神异,但所反映的历 史真实不容忽视。阎朝隐的《大唐大荐福寺故大德康藏法师之碑》(简称《法藏碑》)虽系统又嫌太简略。新罗崔致远的《唐大荐福寺故寺主翻经 大德法藏和尚传》(简称《法藏传》)所述最详细,但少数记载与史实有出 入。此外,《宋高僧传》、《佛祖统纪》、《法界宗五祖略记》等后出史书的某 些记述,也有补前代记述遗漏或纠正一些说误的参考价值。

法藏(643—712)袓籍康居(今中亚撒马尔罕一带),故以康为姓,袓 父輩迁居长安,其父受赠左卫中郎将。据《法藏碑》,显庆三年(658),法 藏到岐州(今陝西省抉风县)法门寺内的阿育王舍利塔前,燃一根指头, 以申供养,表明他树立坚定的佛教信仰。第二年,他游学终南山中的太 白诸山,学习佛教典籍,其中包括《华严经》。约20岁左右,法藏到云华 寺师从智俨。智俨赞法藏“此贤者注意于《华严》,盖无师自悟,绍隆遗 法,其惟是人”。法藏则“飧俨之妙解,以为真吾师也”。法藏当时以童子 (指未正式出家者)身份入寺求学于智俨,颇类禅宗中慧能求学于弘忍的 情况。

总章元年(668),有西域梵僧至,法藏请受菩萨戒。当梵僧得知“此 童子诵得《华严》大经,兼解其义”时,认为“若有人诵得《华严·净行》一 品,其人已得菩萨净戒具足,不复更受菩萨戒”(《感应传》)。由此可知, 法藏在智俨逝世时(668)尚未正式出家。据说,智俨逝世前曾将法藏托 付于弟子道成、薄尘。

咸亨元年(670),武则天为其母荣国夫人追荐冥福,舍长安私宅建太 原寺,同时令度僧。法藏于此时正式出家,受沙弥戒,入太原寺,以后常 住于此。《法藏碑》未记其何时受具足戒,《法藏和尚传》谓其“僧夏未 息”。戴京曾《法界宗五袓略记引》指出,一般认为法藏于登封丙申年 (690)才受具足戒,当时他已57岁,名满天下,于此时受大戒,“恐无是 理”。因此同意《法界宗五袓略记》所述,谓上元元年(674)有旨命京城十 大德为法藏授大戒,赐号“贤首”。此说不知所本,但法藏成为大僧的时 间较晚应是事实.入太原寺后的几十年中,法藏的主要活动有参加译 场、讲经授徒和著书立说。

《法藏和尚传》谓:“藏本资西胤,雅善梵言;生寓东华,精详汉字。故 初承日照,则高山擅价;后从喜学,则至海騰功。”法藏数次参加译场,其 中与《华严》关系密切的,是参与坶婆诃罗(日照)和实叉难陀(喜学)的译 事。据《华严文义纲目》,地婆钶罗于永隆元年(680)三月到长安,奉敕于 太原寺(即魏国西寺)译经,有道成、薄尘等十大德参加。法藏以前在研 究《华严》过程中,发现《入法界品》内有缺文,即前往请教。闻地婆诃罗 带来梵本,“遂与三藏对校,遂获善财善知识天主光等十有余人,遂请译新文,以补旧缺。沙门复礼执笔,沙门慧智译语”(《华严经传记》卷一)

所补《入法界品》中脱文两处,第一处是从摩耶夫人后至弥勒菩萨前,中间加入了天主光等十人。第二处是从弥勒后至普贤前一段,“脱文殊伸 手案善财顶等半纸余文”(《法藏和尚传》)。法藏由此参加了地婆诃罗译 场,“更译《密严》等经论十有余部,合二十四卷,并皇太后御制序文”(《华 严经传记》卷一)。

实叉难陀译八十卷《华严》,始于证圣元年(695),终至圣历二年 (699),法藏曾任笔受,新译经也缺地婆诃罗的补文,于是法藏不仅以 “宋(实为晋)唐两翻对勘梵本”,而且“持日照之补文,缀喜学之漏处” (《法藏和尚传》)。久视元年(700),他又奉诏与实叉难陀译《大乘入楞伽经》七卷等。

除参加上述两个译场外,法藏于691年参与了提云般若译《法界无 差别论》,久视元年(700),参加义净译场,神龙元年(705),奉诏与吐火罗 僧人弥陀山合译《无垢净光大陀罗尼经》。从神龙二年(706)始,他常参 加菩提流支《大宝积经》一百二十卷的翻译,曾奉命任证义。法藏数度参 预《华严》及其它唯识类典籍的翻译,有利于拓展研究视野。在华严宗学 僧中,他是从注解晋译《华严》到注解唐译《华严》的过渡人物。

讲经授徒是法藏一生中的重要棰动。他先讲晋译《华严》,“八十华 严”译出后立即接讲,前后讲新旧两经三十余遍。法藏讲经,或奉朝廷之 命“承旨”而讲,或应僧众求学而讲,或应地方宫吏之请而讲,有时僧俗听众达千人,对促进《华严》的流行和华严宗学说在朝野的流布起了重要作 用。他的许多著作是讲经的记录稿,或是为讲经而准备。

在讲经过程中,他培养了一批义学弟子。《法藏和尚传》谓,他的弟 子“从学如云,莫能悉数,著名者六人”,有宏观、文超、智光、宗一、慧苑、 慧英。其它史籍提到名字的还有胜诠(新罗人)、惠谕、惠云、玄观、如 琮等。

除奉旨讲经外,法藏还为唐王朝作各种佛教法事。垂拱三年(687), 奉诏于西明寺立坛祈雨。神功元年(697),唐王朝出师讨伐契丹,他“建 立十一面道场,置光音像行道”,“依经教遏寇”,得武则天“优诏劳之”。 长安四年(704).,他奉诏至法门寺迎佛舍利。

法藏晚年还介入唐宫廷的权力之争。中宗神龙元年(705)正月,张 柬之诛杀张易之、张昌宗等人,助中宗复位。中宗登基后又依武二思、韦 后等诛杀张柬之。此后中宗谓法藏在这一系列事件中“预识机兆,诚恳 自哀,每有陈奏。奸回既殄,功效居多”(《法藏和尚传》),故赏其三品宫 爵,法藏不受,又转授于其弟宝藏。中宗、睿宗皆请法藏为菩萨戒师。至 玄宗先天元年(712),法藏逝世,唐王朝赠“鸿胪卿'

二、著作简析

法藏著作种类甚多,汤用彤《隋唐佛教史稿》考证,现存23部,知名 已佚约20余部。在现存23部著作中,与《华严》有关的15部,从内容上 看,大致可分为五类。

第一类,系统注解《华严经》的著作,即《华严经探玄记》(简称《探玄 记》)二十卷。此书体例仿智f的《搜玄记》,对每品基本分四门解释,即 ?释名”(解释各品的品名)、“来意”(关于本品与其它品的关系)、“宗趋” (本品的主要思想)、“释文”(逐句解释经文)。本书篇幅约为《搜玄记》四 倍多,不少注解直接采自后者,但注重发挥,理论性更强。崔致远曾将 《搜玄记》与《探玄记》进行多方面比较,并有一个总的评价:“举要言之,

《搜玄》者索隐之离辞,《探玄》者钩深之异语。隐能心索,十玄之妙旨霞 张,深可力钩,十义之圆科月满十玄门”是智俨的独创学说,并为以后 的华严宗人所继承,自然引起重视,所以崔致远谓“十玄之妙旨霞张”。 法藏没有提出任何独创学说,主要是在智俨已有学说基础上进行补充、 修正或发挥,使之系统化。他无论提示经典大意还是解释某个概念、范 畴和命题,总是以“开十门”论述,“十义之圆科月满”的评论比较恰当。 《探玄记》是法藏为研究而撰写的著作,全面阐述华严宗的教理。除此之 外,他的绝大多数著作是为讲经准备的,或为回答学僧或听讲者提问而 作,有些则是由弟子整理的讲经记录。

第二类,概括论述《华严》主要内容、特点及各方面情况的著作,有 4部。

其一,《华严经文义纲目》一卷。此书少谈义理,多讲《华严经》中提到的佛、菩萨等情况以及本经的形成和流传历史D成书于永隆元年(680),法藏谓此书是“随人所问,随义而说,录以成卷”(《华严经传记》卷 五)。

其二,《华严经旨归》一卷,大约撰成于天授年间(690—691),多处引 提云般若所译《华严经不思议境界分》的内容。法藏在列举自己著作时, 唯将此书细目一一列出,并谓:本书分为“十门,各以十义解释,通并百 门,以显经意,遂令浩污之旨宛在目前,具如彼释”(《华严经.传记》卷五) 无论此段是法藏自述还是其弟子们所补,都反映了当时对此书的重视。

其三,《华严经关脉义记》一卷,从四个方面介绍《华严经》在结构及 行文风格上的特点。

其四,《华严经明法品内立三宝章》二卷,分七章解释《华严经》中的 名相概念。本书第七章题目下注有“七科已上并未入疏”,包含着《探玄 记》所没有的内容。

第三类,举例或比喩说明华严宗的教义,属于普及华严宗基本知识 的著作,有2部。

其一,《华严经义海百门》一卷,以“一尘”为例,论述法界缘起,总结 《华严》“奥旨”。宋净源谓此书“总十门而析百义,融万法而归一尘”(《详 校题辞》)。本书分十个部分,每部分又从十个方面论述,即所谓“总十门 而析百义”,这是法藏大多数著作的特点

其二,《华严金师子章》一卷。据《宋高僧传》卷五《法藏》载,法藏奉 诏在洛阳佛授记寺为武则天讲华严宗教义,以殿前金师子为喩阐述义 理,分为十门。后据讲说整理成书。

第四类,侧重论述某些方面问题的著作,有7部。

其一,《华严策林》一卷。全书分为九部分,以论述因果关系为主。 认为《华严经》最终可以归纳为“因果二门”,“因”指“普贤行愿“,“果”指 “舍那业用”。

其二,《华严经问答》二卷。以问答形式论述“理事”、“性起”、“缘起” 等,具有总结某些重要范畴、问题的性质。

其三,《华严一乘教义分齐章》,又名《五教章》,四卷。论述华严宗的 判教理论,归纳华严宗的主要学说内容。认为华严宗的主要“义理”有 四,即“三性同异义”、“缘起因门六义”、“十玄缘起无碍法”、“六相圆融 义”。这是一部带有全面总结华严宗学说性质的著作。

其四,《华严经普贤观行法门》一卷。本书由两部分组成:一、分十门 介绍“普贤观”(禅定中所要思考的义理内容);二、分十门介绍“普贤行” (戒律和多种修行实践规定)。本书是通过普贤的“观”和“行”概括华严 宗的理论和实践。

其五,《华严游心法界记》一卷,依法顺的《五教止观》形式,从判教方 面讲述华严宗教义。

其六,《华严发菩提心章》一卷。本书分四部分:第一“发心”,依《大 乘起信论》解释何为“发菩提心”;第二“简教”,论述修行是否要依赖经 教?,第三“显过”和第四“表德”,论述空色、理事关系。其中“表德”分为五 门,即“真空观”、“理事无碍观”、“周遍含客观”、“色空章十门止观”、“理事圆融义' 澄观认为此中前三观为法顺《华严法界观》本文。

其七,《修华严奧旨妄尽还源观》一卷,主要讲通过修行止观使妄念 净尽,恢复本来的清净圆明心体。崔致远谓,法藏“复以行愿所极,止观 方成,乃拟天台《法华》,著《华严三昧观》、《华藏世界观》、《妄辱还源观》 各一通”(《法藏和尚传》h以上三书是否为法藏所作,历史上有争论。

第五类,系统记述《华严》翻译、传播的史实和传说的著作,即《华严 经传记》五卷。法藏在《华严经文义纲目》中指出:“其经(指《华严经.感 通及觉贤神迹等,并如《新集华严传》中辩。”法藏于永隆元年(S80)述此, 但今本《华严经传记》多述永隆年以后的事,又据《法藏和尚传》,“简二 传而聚异闻,考百祥而誊近说,辑《华严传》五卷此书与《新集华严 传》、《纂灵记》等书的关系还需考察。

上述15部著作中的大部分,是从不同方面论述华严教义,重复内容 很多。大体说来,能反映法藏思想概况,形成脉络和主要特色的著作有 《探玄记》、《五教章》、《华严问答》、《华严旨归》、《妄尽还源观》等。

法藏现存其它著作有《般若心经略疏》一卷,《宋高僧传》谓此书“为 时所贵,天下流行”。《入楞伽心玄义》一卷,弥陀山于长安四年(704)译 出《大乘入楞伽经》,此书应作于704年后。《法界无差别论疏》一卷,《法 界无差别论》由提云般若于691年译出,此疏应作于该论译出后不久。 另有《梵网经疏》六卷、《十二门论宗致义记》一卷、《大乘起信论义记》五 卷、《大乘起信论别记》一卷。从这些著作中,不仅能看到法藏吸收新说 充实华严体系的情況,而且能看到他运用华严理论改造新出经典的 情況。

三、性起诸义

智俨同法顺一样,以法界缘起概括其全部理论。法藏在继承法界缘 起学说的同时,着重发挥的是性起学说。他把《性起品》对佛形象的叙述 与《贤首品》对禅定状态的描述结合起来,用《起f论》的理论予以改造,

最终使性起说成为说明世界和人生起源,论证解脱根据和过程的总 理论。

1.性起溯源

“性起”语出晋译《华严·宝王如来性起品》的品名,后出唐译《华严》 将此品改为《如来出现品》,不再用“性起”一词。澄观说:“晋经名性起, 性字虽是义加,未爽通理……今以起义多含,直云出现。”(《华严经疏》卷 四十九)所谓“义加”,指梵本原文无“性起”的对应词,是晋经译者根据本 品的主要思想而创用的。又因为“起”字有多重含义,所以唐经译者改 “性起,’为“出现'“性起”一词缺乏经典侬据,实际上也不符合该品的“通理”,但“性 起”思想从未被华严学者否定。造成这种现象的原因,在于性起说比法 界缘起说更注重从人的心性方面探讨问题。法界缘起说首先重视的是 外在的佛境界,而不是人的内心世界,把“法界”与人“心”等同起来,在法 顺、智俨的学说中还未完成。相反,性起说则从一开始就注重从人的先 天本质上立论。

重视“性起”,并且运用它说明多种问题,始自智俨。他在解释《宝王 如来性起品》中“性起”一词含义时说:“性者,体;起者,现在心地耳。”作 为精神本体的“佛性”始终存在于一切众生心中,但是它的显现有“始终” 之别和“广狭”之分。所谓“始终”,指众生修行的过程,“初始发心至佛性 起,终至大菩提、大涅槃、流通舍利也”。这是说,原本存在于众生心中的 “佛性”,只有在众生开始“发心”(树立佛教信仰)修行时才能“起”(显 现),并且一直显现到遗骨中,此即为“性起”的“始”和“终”。所谓“广 狭”,指可以显现佛性的众生范围,包括“顿悟及三乘始终,出世至声闻、 缘觉,世间下至地狱等诸位也,仍起在大解大行大见闻心中”(《搜玄记》 卷四下)。尽管包括地狱众生在内的世间、出世间众生都有显现佛性的 可能性,但佛性又只能显现于修菩萨行者心中。

智俨在《十地品》第五地的注文中说性体本无分别,修智亦无分别。故智顺理不顺诸缘,故知修生即从本有,同性而发,故《性品》云:名 菩提心为性起故。”(《搜玄记》卷三下)智俨所说的“性起”,指本有的佛性 如何在众生心中显现,是联系修行阶位(十地)讲众生实现成佛的过程。 佛性显现的始终,也就是个人修行成佛的全过程。智俨的这种理解,同 于净影慧远在《大乘义章》中联系十地讲佛性的思路。这种性起思想的 建立,以“一切众生皆有佛性”为前提。它从规定人的先天本质入手,探 讨人如何在修行过程中实现自我解脱,是在心性论和解脱论的范围内探 讨问题。

智俨对“性起”的这些理解,完全与《如来性起品》的原惫相违。査该 品所述,是讲作为外在崇拜对象的佛以何种可视形象出现在世人面前, 是以“三身”还是以“十身”出现教化芸芸众生。晋译《华严》虽以“如来性 起”为品名,但文中却用“如来出现”表述,与唐译《华严》该品所述内容一 致。这一点也为澄观看到:“三佛圆融,十身无碍故,辨应现即显真成,是 以晋经名性起/(《华严经疏》卷四十九)澄观对“性起”的这种解释是符 合该品中心思想的。

但是,澄观既指出两部《华产> 该品均讲外在崇拜对象一佛的“应 现”间题,又完全接受了智俨、法藏以来讨论另一方面问题的性起说。因 此,从《华严经》的“性起”到华严宗的“性起”,经历了从认识外在崇拜对 象到探讨人心本质的转变过程。这种转变是华严宗学僧为探讨心性问 题,为消除法界缘起的浓重客观色彩而进行的理论创造。

2. —体二用

在《探玄记》卷十六,法藏认为《如来性起品》以“性起法丨丁’为宗旨,可见他对“性起”的重视。他首先结合“如来性起”四字释“性起”:

不改名性,显用称起,即如来之性起;又真理名如、名性,显用名 起、名来,即如来为性起。

他把“如来性起”四字来回搭配,得出了“性起”的两重含义,或为“如来之性起”,或为“如来为性起”,既牵强附会,又语焉不详。紧接上文,他又 “开十门”释“性起”,是把性起与因果、理行等概念搭配作解,还是没有讲 清他的性起说的主要内容和特点。然而,法藏在这里毕竟具有把“性起” 规定为体用关系的倾向,所谓“不改(体)名性,显用称起”,这是其性起学 说的立论基础。法藏成熟的性起思想,不是反映在《探玄记》中,而是反映在《妄尽还源观》中。

《妄尽还源观》谓:“依体起用,名为性起。”从体用关系方面立论,是 法藏性起说最显著的特点。他的性起说,是讲本体与作用、本质与现象 的关系。他所谓的“体”和“用”,具体指“一体”和“二用”。他对“一体”的说明是:

一显一体者,谓自性清净圆明体,然此即是如来藏中法性之体。 从本已来,性自满足;处染不垢,修治不净,故云自牲清净。性体遍 照,无幽不烛,故曰圆明……亦可在圣体而不增,处凡身而不灭…… 《起信论》云:“真如自体,有大智慧光明义故,遍照法界义故,真实识 知义故,自性清净心故。”

这里用《起信论》的“心真如门”来塑造佛性。“体”是“自性清净心”,与 《起信论》中讲的“真如自体”是同义语。它是产生世间和出世间一切现 象的本原,是包含一切佛教功德的母体,是众生心所具有的本质方面。 这种实存的精神本体的特征,是具足一切,常恒不变,绝对静止,遍在于 一切现象中,成为1切现象的本质。它是智慧实体,遍知世间和出世间 的一切。《起信论》特别强调真如自体的智慧功能,讲“真实识知义”。

“识知”原指六识之知,即人们通六种感官(眼耳鼻舌身意)所获得的认 识和知识。佛教历来否定人们通过感觉、语言和思维所获得的知识的真 实性和可靠性,所以六识之知被认为是人们产生谬误的原因之一。但 是,《起信论》把“识知”与真如自体结合起来,意味着六识之知与真如契. 合即具有真理性,此即为“真实识知义”。这样,作为佛性的“体”,即是众生心的一个本质规定,一切现象由“体”所产生,也就是由人心所产生。

通过创造性解释《贤首品》中所讲的“海印三昧”和“华严三眛”,法藏 提出了“体”的“二用”:

依体起二用者,谓依前净体起于二用。一者,海印森罗常住用。

言海印者,真如本觉也,妄尽心澄,万象齐彰。 经云:森罗及万象,一法之所印。言一法者,所谓一心也。是心即摄一切世间、出世 间法0即是一法界大总相法门体。唯依妄念而有差别,若离妄念,唯一真如,故言海印三·昧也。 二者,法界圆明自在用,是华严三昧也,谓广修万行,称理成德,普周法界而证菩提。

“海印三昧”是《华严经·贤首品》中所讲的一种佛的禅定,在其它地方也 有论及。据说进入这种禅定状态,即可见到世界的一切现象,如同平静 的大海水面映现一切物象一样,所谓“一切示现无有余,海印三昧势力 故。”(《贤首菩萨品》)法藏有时也用“海印三昧”来概括华严宗的全部教 义,《五教章》开首即言:“今将开释如来海印三昧一乘教义,略作十门。” 在这里,法藏则把“海印三昧”解释为“体”的一种作用表现。

法藏把“海印”释为“真如本觉”,释为“一心”(即“自性清净心”),这 样就把《华严经》对禅定状态的神通境界构想,改造成心生万法的宇宙起 源理论。“一心”包含一切世间及出世间现象,并成为“一法界”的“大总 相”。“总相”指整体、共相,这是强调世界万有作为一个整体存在,毫无 例外是“一心”所产生,为“一心”所包容。另外,“一心”作为共相,又成为 —切现象的本质。从上下文看,这里的“一法界”与“一心”含义相同,只 是没有明确界定。在《大乘起信论义记》卷上,法藏就明确指出:“一法界 者,是一心也,异彼余法,故言法界。”这样,作为表述世界存在状态的“法 界”,就不仅仅是外在的佛的境界,而首先是人心的本来境界D世间的一 切现象都是“一心”的表现,本来没有区别,其所以有凡圣差别、净染区 分、善恶对立,只是由于人有“妄念”的结果。消除妄念,“唯一真如”,是说一切存在的现象本质上都是契合“真如”的,都是合理的,肯定“真如”, 也就是肯定作为“真如”表现的“森罗及万象”。

法藏论述的海印三昧这一“用”,从理论形态上说,是讲本体与作甩 的关系,强调本体就是现象。从宗教信仰的角度看,其突出特点是把外 在崇拜与自我崇拜紧密结合起来。

“华严三昧”也出自《贤首品》,与“海印三昧”在同一段落^>据说,进 入这种禅定状态,就具有佛教的一切修行功德,具有从事一切修行的能 力,所谓“一切自在难思议,华严三昧势力故”(《贤首品》h法藏所讲的 这一“用”,是在解脱论的意义上阐述。心体具有成佛的一切,那么修心 即可达到解脱,所谓“普周法界而证菩提”。

实际上,《起信论》所讲的“真如用”也是“二用”,其一是讲依分别事 相的认识所见的佛身,即“应化身”,其二是依于业识所见的佛身,即“报 身”,最后又把真如的作用完全归结到“一心”,说明真如的作用即是“心” 创造佛的过程。法藏所讲的“二用”,其经典侬据是《贤首品》讲的两种禅 定。所论述的问题与原经已毫无关系。与《起信论》的“二用”相比较,在 认为佛由心造方面是一致的,差别在于,法藏从宇宙和人生起源的本体 论方面考虑问题,而不是仅仅在解脱论的范围内讲心体的作用。

3.性起缘起

佛教用以说明世界、人生及各种现象起源的理论称为“缘起”说,佛 教各主要派别的缘起说不完全相同。一般说来,缘起说讨论本体界与现 象界的关系,兼有宇宙生成论和本体论的双重内容,这是所有缘起理论 的一致处。法藏以性起说明世界、人生及各种现象的起源,与以往的缘 起说涉及同一类问题。这样,他的性起说与以往的缘起说有何异同,就 为当时学僧关注。法藏曾多次就此问作答,其中之一是:

问:性起及缘起,此二言有何别耶?

答:性起者,即(自是言,)本具性不从缘;言缘起者,此中入之近方便,谓法从缘而起,无自性故,即其法不起中令人解之。其性起者,即其法性,即无起以为性故,即其以不起为起。(《华严经问答》 卷上)

“法从缘而起”,可以说是对以往缘起理论的恰当概括。“缘”指事物或现 象(法)赖以产生的条件,“起’’指产生或生起。一切现象均依据一定的条 件而产生和变化,处于普遍的因果联系之中。在法藏看来,这个理论只 是一种“方便”之谈,是为了让人们懂得性起之理的手段。他所说的“性 起”,乃是“以不起为起”,与以往的缘起说完全不同。

上引解性起文中的“自是言”三字是衍文。性起的意思是“本具性不 从缘”。这是说,依本体而显现的一切现象不需要任何条件(不从缘),它 们的产生即是“法性”的表现,不需要任何外在因素促动。从这个意义上 讲,性起也就是“不起之起”。因为,凡言现象的生“起”,总是与认为此 “起”是有条件的前提相联系,否则就成了佛教一贯反对的无因论,与早 期佛教就确立的“有因有缘集世间,有因有缘世间集;有因有缘灭世间, 有因有缘世间灭”的原则相违。既然“本具性不从缘”,那么这个“起”也就等于“无起”

法藏的上述论证,是在把本体与现象绝对等同的前提下立论。本体 “一心”是绝对的永恒存在,不需要任何条件,而作为“一心”所显示的 “法”,也就成了永恒绝对的存在,不需要任何条件。法藏并非只讲“性 起”,不讲“缘起”,他是以性起的观点解释缘起:“明缘起者,如见尘时,此 尘是自心现。”(《华严经义海百门 >)既然此“尘”是一“心”的示现,那么它 的产生(起)也“不从缘”,也是“无起之起”。因此,法藏所讲的“缘起”实 际上是“性起”,相对于以往的缘起说,这种缘起说是“无起之起。

使用同样的“缘起”一词,却是截然不同的两个概念,表达完全不同 的两种思想,必然造成混乱。于是,法藏就把“缘起”分为“三乘”和“一 乘”两种:

问:三乘缘起,一乘缘起,有何别耶?

答:三乘缘起者,缘集有,缘散无。一乘缘起即不尔,缘合不有t 缘散不无故。(《华严经问答》卷上)

用“不有”和“不无”表述缘起,不是华严宗的创造,而是承自从大乘 中观派建立的三论宗认识论。法藏在这里讲的“缘合不有,缘散不无”, 不是强调“诸法皆空”,而是说明现象不待缘(条件)而产生,是强调本体 及本体所示显的现象的绝对实在,绝对不变。

法藏所讲的“性起”,以及由此形成的“缘起”说,是在“即体即用”、 “一即一切”认识原则指导下形成的。离开“一即一切”,他的“性起”、“缘 起”之说都失去意义。他在多次回答提问中表述这个观点:

问:一人修行,一切人皆成佛,其义云何?

答:此錡缘起之人说故,一人即一切人,一切人即一人故。修言 亦尔,一修一切修,一切修一修,故同友也。

问:现一人修而佘不修,亦一人非佘人,何得为尔也?

答:汝所见但是遍计耳,不关缘起之法,不足言也。(《华严经问 答》卷上)

华严宗所说的“人”和“修”,是在缘起法的范围内谈“人”谈“修”,以 “一即一切”为认识前提。如果离开“一即一切,一切即一”,追问为什么 一个人修行就能使其余一切人成佛,这是“遍计所执性”的认识,即承认 现象的客观实在性,就与缘起之法无关。

与以往的缘起说比较,法藏的性起说特点鲜明,它否认现象的产生 需要条件,目的是要把本体界与现象界、外在崇拜对象与自心崇拜完全 等同。

四、六相圆融

法藏重视用“六相”说明统一整体中各种现象之间的关系,阐述法界 缘起。他不仅运用“六相”分析各种问题,而且把:&作为自己学说的四个重要内容之一。

在《华严金师子章》中,法藏以金师子为喻,简单概括“六相”的大意:

师子是总相*五根差别是别相;共从一缘起是同相,眼、耳等不 相滥是异相;诸根合会是成相,诸根各住自位是坏相。

“总相”指整体(师子),“别相”指组成整体的部分(五根,即眼、耳、鼻、舌、 身),“总相”和“别相”是整体与部分的关系。“同相”指组成整体(师子) 的各部分(五裉)的同一(共从一缘起),“异相”指各部分(五根)的差别 (不相滥),“同相”与“异相”是讲同一与差异的关系。“成相”指各部分 (五根)是组成整体(师子)的必备条件,“坏相”指各部分(五根)在整体 (师子)中保持自身独立,“成相”和“坏相”是讲对立面相互转化的问题。 这里的比喩仅是对三对范畴的简单定义,并不是法藏“六相圆融”说的全 部内容。在《五教章》卷四,法藏对“六相圆融”加以集中论述,并有一个 总结:

总即一舍,别即诸缘;同即互不相违,异即诸緣各别;成即诸缘 办果,坏即各住自法。别为颂·曰:一即具多名总相,多即非一是别 相;多类自同成于总,各体别异现于同;一多缘起理妙成,坏住自法 常不作。唯智境界非事识,以此方便会一乘。

“总相”是整体(房子)、是“一”,“别相”是部分(诸缘,指椽、瓦等)、是 “多”。从总与别的关系讲,“若不别者,总义不成,由无别时,即无总故。 此义云何?本以别成总,由无别故,总不成也。是故别者,即以总成别 也”。如果没有部分(别),就没有整体(总),这叫“以别成总”。另一方 面,没有整体(总),也就无所谓部分(别),因为部分(别)只有在整体(总) 存在的前提下才是部分(别),这叫“以总成别”。这样,“别成总”和“总成 别”,明确指出了整体与部分之间相互联系、相互制约和相互依存的 关系。

总是“一”,别是“多”,这个规定必然引起人们对作为“多”的“别”的深入探讨,即对部分与部分之间关系的探讨。法藏正是在回答部分与部 分关系问题中论证了“总”与“别”的另一重关系。

问:何者是总相卞答:舍是。问:此但椽等诸缘,何者是舍耶? 答:椽即是舍。何以故?为椽全自独能作舍故。若离于椽,舍即不 成。若得椽时,即得舍矣。问:若椽全自独作舍者,未有瓦等,亦应 作舍?答:未有瓦等时,不是椽,故不作,非谓是椽而不能作。今言 椽能作者,但论椽能作,不说非椽作。

“别”是包括“椽”、“瓦”等在内的具体的“别”,它所组成的“总”也是具体 的“总'这样,属于整体(总)的部分(别)之间也发生了关系。换言之,整 体中的某一部分不仅与整体有联系,受整体制约,同时也受这个整体中 的其它部分制约,所谓“未有瓦时,不是椽”。“椽”不仅是相对于“舍”才 成为“橡”,而且也是相对于“瓦”才能为“椽”。这就进一步论证,当“椽” 存在时舍”是完满无缺存在的。一方面,组成“舍”的所有部分都不是 “舍”(此但椽等诸缘另一方面,它们又都分别和“舍”相等同(如“椽即 是舍”)。因为,当说“椽”时,“瓦”等组成“舍的一切都包括无遗了。这 种某一部分即与整体等同的关系,叫“总别相即”。法藏说:“若不相即, 总在别外,故非总也;别在总外,故非别也。思之可解。”整体不能脱离部 分,部分不能脱离整体,这是正确的。华严宗的特点在于,它从整体与部 分的相互联系中得出了部分即是整体的结论。

在“六相”中,“总别”一对最重要,其余“同异”、“成坏”均从“总别”中 引伸出来。“同”指构成整体的各个部分有同一性.(互不相违),“异”指构 成整体的各个部分彼此有差异(诸缘各别)。同一与差异是一个事物的 两个方面,“同”与“异”之间也同样存在着“相即”关系。

各个部分是构成整体的必要条件(诸缘办果),.叫作“成相”;各个部 分保持自己的特有性质(各住自法),而这些特有性质均与整体(“舍”)形 成对立(常不作),叫做“坏相”。“成相”和“坏相”是一个事物的两个方面,它们也是“相即”关系。

“六相圆融”说的目的,是“为显一乘圆教,法界缘起,无尽圆融自在, 相即无碍熔融'这种学说要求人们从总别、同异、成坏三方面看待一切 事物,认识到每一事物都处于“总别相即”、“同异相即”、“成坏相即”的圆 融状态。对这种状态的认识,即是佛智;对这种状态的体验,即是对佛境 界的体验。这种学说在承认差异的基础上讲同一,由于把事物间相互依 存、相互制约的关系绝对化为“相即”关系,最终引出了消除一切矛盾,否 定一切差别,取消一切事物客观规定性的“圆融自在”理论。

五、三种十玄

对于智俨独创的“十玄门”,法藏尤为重视,把它作为阐述法界缘起 的重要学说之一^他对智俨“十玄门”整体思想没有突破,只是对“十玄” 的若干名目及次序有改变,对某些概念的定义有修正。对十玄名目及次 第的改变,反映了他在探索用“十玄”侧重说明什么问题方面的努力;对 个别概念的重新定义,反映了他运用《华严》特有方法分析问题的特点。 在法藏著作中,有三种名目、次序略有差异的“十玄门'

第一种,《五教章》卷四记述的“十玄门

①同时具足相应;

②—多相容不同;

③诸法相即自在;

④因陀罗网境界;

⑤微细相容安立;

⑥秘密隐显倶成;

⑦诸藏纯杂具德;

⑧十世隔法异成;

⑨唯心回转善成;

⑩托事显法生解。

这是与智俨“十玄门”最接近的一种,十玄的名目没有改变,具有总 结全部内容性质的第一门和第十门没有变动,只是中间几项作了前后调 整,并不影响它的整体次序。这是法藏在智俨“十玄门”基础上最早提出 的一种,直接承自智俨,没有明显变化。

第二种,《华严金师子章》记述的“十玄门'

①同时具足相应;

②诸藏纯藏具德;

③—多相容不同;

④诸法相即自在;

⑤秘密隐显不同;

⑥微细相容安立;

①因陀罗网境界;

②托事显法生解;

③十世隔法异成;

④唯心回转善成。

十玄名目仍未改变,各门次序有调整,而变动最显著的,是把“唯心 回转善成”放在最后。法藏对此门的解释是:“金与师子,或隐或显,或一 或多,各无自性,由心回转,说事说理',有成有立,名唯心回转善成门。”法 界缘起的一切现象,也就是佛教的一切法门,世间的一切事物,都由“心” 所决定。这个“心”,就是“自性清净心”。“唯心回转善成”是智俨“十玄 门”中的一门,是其“十玄门”的内容之一,并没有放在最后。法藏将此门 移到最后,说明他力图把“十玄门”作为阐述“自性清净心”的学说,作为 与其“性起”说有更多一致的学说。而在智俨那里,“十玄门”最后被归结 到“托事显法”上,恻重说明“一即一切,一切即一”。

第三种,《探玄记》卷一所述“十玄门”:

1.同时具足相应;

①广狭自在无碍;

②

③

④—多相容不同

⑤诸法相即自在

⑥隐密显了倶成

⑦微细相容安立

⑧因陀罗网境界

⑨托事显法生解

⑩十世隔法异成

①主伴圆明具德。

此种“十玄”在名目上主要改动有二:其一,把“诸藏纯杂具德”改为 “广狭自在无碍”,前者主要从修行规定方面论述,后者涉及范围则更宽泛。其二,把“唯心回转善成”改为''主伴圆明具德”,且仍为最后一门“主伴”是讲现象间的“依正”关系,如果以某一事物为“主”,它即是“正”, 而其它事物就是“伴”,以它为依凭。这表明,法藏要把“十玄”阐述的侧 重点放在说明“事”与“事”的关系上,而不是放在与其性起说雷同的主题 “心”上。

《五教章》是法藏总结其全部学说的著作,《探玄记》是他注解晋译 《华严》的代表作,《华严金师子章》是唐译《华严》出现后他给武则天概述 其学说的著作。在这三书中出现的“十玄”,都是法藏在认真思考过程中 提出来的,均受重视。但是,在法藏生前,以哪一种“十玄”为定型还没有 确定。到法藏弟子慧苑,在讲十种德相和十种业用的双重十玄门时,以 “因陀罗网境界”为最后一门,也表明了用“十玄”侧重说明“事”与“事”之间关系的倾向(《续华严经略疏刊定记》卷一)

到了澄观,法藏的“十玄门”才被最终定型化。澄观在《大方广佛华 严经疏》中讲的“十玄门”,其名目、次第全同于《探玄记》中的“十玄门”, 且把它归在自己独创的“四法界”中的“事事无碍法界”里。他说:“第四, 周遍含容,即事事无碍。且侬古德,显十玄门。”(《大方广佛华严经疏》卷 二)这样,法藏《探玄记》中的“十玄门”就被认为是与智俨“十玄门”相对的“新十玄”,智俨的“十玄门”则被称为“古十玄”。而“十玄门”所要阐述 的主要问题,也只是关于“事事”关系问题。至此十玄门”的演变进程 就基本结束了。

法藏除改变智俨“十玄门”的某些名目和次序外,还对其中的个别概 念重新定义。在“十世隔法异成门”中,他对“十世”的解释是:

言十世者,过去、未来、现在三世各有过去、未来及现在,即为九 世也。然此九世,迭相即、入故,成一总句,总别合为十世也。(《五 教章》卷四)

“十世”不是智r所说的“九世”加“一念”,而是“总相”和“别相”的相 “合”。运用"相即”、“相入”和“六相”关系说明“十世”的构成,其论证方 法虽然与智俨有异,但所要表达的思想与智俨无异,均要说明“百千大劫 为一念”。

对“十世”构成如何论证并不重要,结论如何也不重要,重要的是从 这里反映出法藏学说和智俨学说的一个显著差别。法藏更注重运用华 严特有的方法分析问题,更注重其学说的系统化,就其所涉及的理论问 题的范围而言,没有超出智俨学说的范围。

六、五教十宗

智俨奉《华严》为众经之首,视华严教义为佛的真正圆满之说,并创 立了新的理论体系,但在对全部佛教学说的分类上,他没有形成完全固 定的看法。换言之,他没有自己独特的贯彻始终的判教理论。在智俨之 前,已有数种奉《华严》为至上经典的判教说,建立以抬高《华严》为目的 的判教理论已不是迫切需要,这大约是他轻视判教的一个原因。

就义学僧人而言,在论述自己的创新义理过程中,必然涉及对诸经 论和诸派别的评价,涉及别派教义与自己所奉教义的比较,从而确定它 们各自在佛教整体中的地位。从这方面说,判教不仅对于创宗建派者是必需的,对标立新说者也是必备的手段。因此,判教虽然不是宗派成立 的标志,却是各宗派学说中一个不可或缺的内容。

判教理论必不可少,并不意味着每一派都一定有独创的、与它派完 全不同的判教说,也并不意味着每派的判教理论都对其学说整体的形成 有决定意义。这一点在智俨那里表现得很充分。

智俨在解释名相概念时,注意从比较的角度加以期明,用分别引述 不同教派的意见以突显自己的独特思想。但是,他在论述中并不固定地 运用某一种分类,而是粮据情况需要,随机采用已有的立教分类名目。 他最常用的是釆自《摄论》的“一乘、三乘、小乘”的三分法,其中“一乘”常 用来指本派教理(华严义理)。他这样做,是基于各种分类都有其合理性 的认识。《五十要问答》卷下列有《乘门数名不同义》一节,谓:

又约诸经论,乘有四种,一者二乘,谓大小二乘,于方便中从教 趣果分二故;二者三乘,谓大乘、中乘、小乘,于方便中从理成行分三 故;三者依《摄论》,一乘、三乘、小乘,谓于教门中成机欲性,显法本 末差别不同故;四者依《法华经》,三乘、一乘,约界分体相方便究竟 不同故。

所谓“乘有四种”,是对全部佛说的四种分类,其名目全部源自佛教译籍, 不是中国僧人的创造。但是,中国佛教各派的判教理论,则与此类教乘 划分有直接关系。智俨认为,各种分类是从不同方面看问题,是适应不 同教义需要而产生的,都可以在不同情况下采用。

此处所列,包括了他 的著作中所使用的大多数分类。实际上,智俨随机采用已有各种分类解 饲释义,比固定用同一种分类法更有利于厘清某一概念的演变轨迹,阐 述某种学说的形成脉络D同时,这也无碍于他用华严义理统一全部 佛说。

智俨不重视创立统一的判教理论,还表现在他对同一分类法中各项 名称使用的不确定上。《孔目章》卷一说“依教五位差别不同”,但是他在本书的具体论述中,这种“五位”判教即有四种说法:其一,小乘教、初 教、熟教、顿教、圆教;其二,小乘教、初教、终教、顿教、一乘教;其三,小乘 教、初教、终教、圆教、一乘教;其四,小乘教、始教、终教、顿教、一乘教。 “依教”分“五位”,是把全部佛教划为有高下之分、浅深之别的五类,尽管 其名称尚不固定,但也反映了智俨在判教方面的一个恻M点。

相对于智俨,法藏的学说更有系统性,这个特点也表现在判教问题 上。法藏的判教是“五教十宗”,在多种著作中有论述。按《探玄记》卷一 记,“五教”是“就法(佛的具体说法内容)分教”而来,“十宗”是“以理(义 理)开宗”而来。两者中以“五教”更重要,“十宗”只是“五教”从“义理”方 面的细分。法藏在简略介绍自己的判教学说时,一般只讲“五教”,不讲 “十宗”,《华严金师子章》中仅列“论五教”,就说明这种情况。

法藏集中论述“五教”的著作有《探玄记》卷一、《五教章》卷一和《华 严游心法界记》,以比喻简要概括各“教”的中心思想,则是在《华严金师 子章》中。综合这些记述,可以了解法藏“五教”说的基本内容。

(一) 小乘教,又称“愚法二乘教”,这是给小乘声闻、缘觉讲的教义。 其学说有“四谛”、“十二因缘”等;其典籍有《阿含经》、《发智论》、《倶舍 论》、《婆娑论》等;用“金师子”比喻其教的中心思想和特点则是:“师子虽 是因缘之法,念念生灭,实无师子相可得,名愚法声闻教。”这是说,认识 一切现象均由各种条件或因素聚合而成,处于生灭变it过程中,没有永 恒存在的事物,即是获得小乘教理。

(二) 大乘始教,亦称“权教”,这是大乘佛教开始阶段的教义,其典籍 有《般若经》、《中论》、《唯识论》、《解深密经》等;其学说内容是:“即此缘 生之法,各无自性,彻底唯空。”(《华严金师子章 >)一切因缘聚合构成的 事物,不仅其相状是空,而且没有保持自身本质的独立实在性,作为事物 的本原及作用都是空。

(三) 大乘终教,亦称“实教”,这是大乘佛教的终极教义,其典籍有 《胜鬉》、《涅槃》、《密严》、《起信论》、《法界无差别论》等;其学说内容是:

“虽复彻底唯空,不碍幻有宛然。缘生假有,二相双存。”(《华严金师子 章》)《探玄记》卷一强调,此教以讲“空有双陈无障碍”为主。事物的虚幻 存在(有)与因缘所生造成的“各无自性”的本质“空”,不相妨碍,这是一 个事物的两个方面,既是“假有”,又是“真空”。

(四) 顿教,讲不依言辞,不设修行阶位而顿悟教理的教义,其典籍有 《楞伽》、《维摩》、《思益》等;其学说内容与特点是:“即此二相,互夺两亡, 情伪不存,倶无有力,空有双泯,名言路绝,栖心无寄。”(《华严金师子 章》)“空”和“有”均依赖于对方而存在(“有力”指两方中一方可以代替、 决定另一方),人们执着于“空”或执着于“有”均不对,只要对两者均不执 着(情伪不存,空有双泯),即达到一种用语言无法确切描述(名言路绝)、 思维无法把握(栖心无寄)的体验境界。《探玄记》卷一强调,此教重在讲 “离相离性”,对作为“相”的“有”和作为“性”的“空”,均不能执着。

(五) 圆教,包括称为“别教一乘”的《华严经》和“同教一乘”的《法华 经》。“别教一乘”指《华严》教义超越诸教,并为诸教之本;“同教一乘”指 《法华》教义混同于诸教。法藏一般讲的“一乘圆教”大多特指本宗派 教义。

南北朝以来,判教已有许多种,法藏站在正统佛教立场上再作教相 判释,提出“五教”说,没有超出前代的理论窠臼。就华严宗内部言,有两 点值得注意:其一,法藏把法顺讲的五重止观予以改造,使其变为判教理 论,这从其《华严游心法界记》中反映出来;其二,他的五教名目是整理智 俨讲的“依教有五位差别不同”中的“五位”名目而来,这只要对照《孔目 章》卷一即可看清。就与别宗派关系言,“五教”受到天台宗“八教”的影 响,这是其弟子慧苑首次提出来(参见本章下节)。这些情况表明,法藏 的五教说没有多少创新内容,是在改造或吸收此前各家学说基础上形 成的。

与五教联系的十宗是:

(一)我法倶有宗,主张“人我”和“法我”都是真实存在,指犊子、法上、贤冑、正量、密林山等部派的教义。

(二) 法有我无宗,主张“五蕴诸法,三世实有”,“法体恒有”,但“人 我”非有,指说一切有、雪山、多闻、化地等部派的敎义。

(三) 法无去来宗,主张诸法现在有实体,过去与未来无实体,指大 众、鸡胤、制多山、西山住、北山住、法藏、饮光等部派的教义。

(四) 现通假实宗,主张诸法过去、未来没有实体,现在只有五蕴有实 体,十二处和十八界均非真实存在,指说假部、经部以及《成实论》等的 教义。

(五) 俗妄真实宗,认为只有出世法是真实的,一切世俗现象(世俗 法)均不寘实,指说出世等部派的教义。

(六) 诸法但名宗,主张一切现象只有“假名”,并无实体,指一说部等 部派的教义。

(七) 一切皆空宗,主张一切法皆虚幻不真实,属于大乘始教,为《般若经》等所述

(八)真德不空宗,主张一切法都是真如(如来藏)的显现,属于大乘终教。

(九)相想俱絶宗,认为真理乃是“絶言之理”,属于顿教。

(十)圆明具德宗,指华严宗教义,属圆教,或“别教一乘”,“主伴具 足,无尽自在所显法门也”。

“十宗”是对“五教”的展开,其中前六项属于小乘教,后四项分别与 “五教”的后四项相。这个“十宗”说,是在改造唯识宗窥基“八宗”说的 基础上形成的,历来被认为絶少创新。法藏的“五教十宗”判教,不像慧 观的“二科五时”那样,直接反映当时佛教主流思潮的走向;不像天台宗 的“五时八教”那样,有统一的分类标准和严整的逻辑体系;不像禅宗的 “宗门教门”之说那样,把本宗与以往的一切佛教学说泾渭分明地分开。 法藏运用“五教”分类说明其它问题(如讲佛性、心识等)时,也没有提出 任何新见,其结论没有超出“性起法界缘起”、“十玄门”等诸说的范围。

第三节 法藏弟子及其华严宗分支

法藏逝世后,其弟子曾一度活跃于京畿地区,是研究和弘扬华严学 的重要力量。

法藏弟子们的《华严》研究,以接续其师工作为特点。法藏在八十华严译出后,准备撰《略疏》予以系统注解,但写成四分之一就逝世了。宗 一续其遗稿,成二十卷(《法藏和尚传》),已不存。宗一曾参加过菩提流 支的译场,担任笔受(《宋高僧传》卷三《菩提流支》)。文超曾著《随闻要 科自防遗忘集》(又称《华严经义钞》)、《华严关键》,均残缺,主要继承法 藏的学说。慧英和慧苑曾整理完成法藏的《华严经传记》。慧英比较重 视《华严经》的传播史,特别是关于神异感应方面的传说。他曾集《大方 广佛华严经感应传》(简称《华严感应传》)两卷。后来胡幽贞因“鄙其事 外浮词,芜于祥感”,删为一卷,前后加上题记,于唐建中四年(733)完成。 此书以记唐高宗和武则天时期的事件为主,疏于史实,特重神异。·由于 许多事件为惠英亲闻,所以也有重要史料价値。

在以后的华严宗历史上,引起争议的法藏弟子是慧苑。《开元释教 录》卷九、《贞元新定释教目录》卷十四、《宋高僧传》卷六等所列《慧苑传》 都很简略。慧苑是京兆(今陕西西安)人,少年出家,师从法藏,兼通梵 汉,尤精《华严》。自谓少玩兹经.,索隐从师,十有九载。”(《新译大方广 佛华严经音义 >)各传记都称其为法藏的“上首门人”,后常住洛阳佛授 记寺。

传为他的著作有6种,其中,《华严旋濮章》、《大乘权实义》、《华严经九会章》已不存。又据澄观所述,还有《纂灵记》五卷,为改订法藏《华严经传记》而作,亦难知其详。现存著作有2种:其一是《新译大方广佛华严经音义》(简称《慧苑音义》)二卷。他鉴于“新译之经,未有音译,披读之者,取决无从”,便摘录唐译《华严》中出现的字、词、词组,注解其读音、 含义和异名等。词目按其在经文中出现的先后次序排列。本书引用佛 教典籍以外的中国古籍百余种,其中许多古籍今已不存,所以此书是研 究古文字学的重要资料。其二是《续华严经略疏刊定记》(简称《略疏刊 定记》),原卷数不详,现存不足十三卷,可以代表慧苑的全部华严学理 论。此书是接续法藏的《华严经略疏》而作,但慧苑自认为是“鸠集广略 之文,会撮旧新之说;再勘梵本,雠校异同;顺宗和教,存之以折衷;.简言 通义,笺之以笔削”而成。

在慧苑的著作中,引起注意并受到批判的内容有两部分:其一是关 于判教问题。他在卷一“立教差别”中指出,华严宗“小始终顿圆”的五教 说,是受了天台宗人“化法四教”的影响,有讲不通的地方,因此提出自己 的判教理论。

据天台宗人智頭(538—597)的《四教义》卷一,“化法四教”是按佛说 法内容而进行的一种分类,包括:一、“藏教”,佛主要给素质低的人讲的, 素质较高的人也可以听,所谓“正教小乘,旁化菩萨”,这是讲《阿含经》 等。二、“通教”,佛给各种不同素质的人讲的经,所谓“三乘同稟”,包括 《般若》等大乘经典。三、“别教”,佛讲这部分内容对听众是区别对待的, 所谓“不共二乘人说”,专讲给素质高的人听,包括《维摩经》等。四、“圆 教”,佛给天生素质极高的人(“最上利裉”)讲的内容,包括《华严》、《涅 槃》和《法华》,其中《法华》又属纯“圆”。

在慧苑看来,''五教说”只是把“藏教”改成“小乘教”,把“通教”改为 “大乘教别教”改作“终教”,“圆教”不动,其前加上一个“顿教”。据他 分析,所谓“顿教”,是用“离言说相以显法性”,不能作为“能谊教相”。这 是说,“顿教”是指佛说法的形式,不是指佛说法的内容,而其余“四教”都 是指佛说法的内容。五教说的判教标准不一致,所以是不能成立的。这 是对从智俨到法藏判教学说的彻底否定。

慧苑依据《究竟一乘宝性论》卷四的说法,提出“四种教”概括全部佛教。他的判教是以认识“如来藏”为标准划分的。在他看来,有四种人不 识如来藏,即凡夫、声闻、辟支和初心菩萨,四教划分即针对这些人。一、 “迷真异执教”,相当于给凡夫讲的,也习称“人天教”。二、“真一分半 教'相当于声闻、辟支佛。三、“真一分满”,相当于初心菩萨。四、“真具 分满教”,相当于“如来藏”。此“四教说”后遭澄观批判,也不为华严僧人 所承认。《宋高僧传》本传谓其四教说为:“诸师处判,或依或违,然其纲 领教乘,一家之说。”即承认慧苑为“一家之说”,是华严宗以外僧人的比 较一致的看法。

引起注意和批判的第二部分内容,是慧苑对“十玄”的改造。他的 “十玄”排列次序是“同时具足”、“相即”、K相在”、“隐显”、“主伴”、“同体 成即”、“具足无尽”、“纯杂”、“微细”、“因陀罗网”。这种排列次序,与智 俨和法藏的十玄均不相同,最可注意的是把“因陀罗网”排在最后,突出 “无尽缘起”。他对十玄的改造,主要体现在分十玄为“十种德相”和“十 种业用”方面。他的“双重十玄”,也没有提出新的思想。

对于慧苑的事迹所知甚少,但他生前常住佛授记寺,以法藏后继者 自居,并被称为“上首门人”,在当时佛教界影响应是很大的。他的学说 经澄观批判,被后世华严宗人排除在正统之外,其著作也不受重视。在 华严宗之外,慧苑还是得到较多肯定。《宋高僧传》本传谓,他“禀从贤首 之门,不负庭训之美”。慧苑在法藏之外另立新说,构成华严宗学的一个 分支。大约与慧苑同时,李通玄开辟了华严学的另一支,在中唐以后的 华严学历史上影响更大。

第四节 李通玄的教外华严学

武则天对《华严》的推崇,八十华严的译出,法藏成功的传教活动,使 该经不仅受到义学僧人的普遍关注,也激发起有佛教信仰的知识阶层的 研究兴趣,李通玄就是其中的著名代表。

李通玄在多方面继承了智俨、法藏的华严思想。他的独创学说,集 中在三个方面:其一,对《华严》经文组织的诸种分类;其二,以《周易》释 《华严》;其三,以三圣一体释佛菩萨的关系。李通玄的学说既有与华严 宗理论完全不同的方面,又有构成从法藏到澄观理论过渡的重要内容。 他的学说既是华严学的分流,又是华严学发展过程中不可或缺的一环。

一、生平与著作

大历五年(770),照明因“访道君子”询问李通玄生平事迹之“始末”, 本着“不敢不言”的态度,作《华严经决疑论序》,概要介绍其事迹。其后 的《释大方广佛新华严经论主李长者事迹》(简称《李长者事迹》)、《唐李 长者通玄行迹记》(筒称《行迹记》)、《宋高僧传·法圆》、《隆兴佛教编年 通论》等,所记史实与照明记述有显著出入。对于诸种异说的来源已难 详考,鉴于照明与李通玄来往甚密,曾“亲承训授,屡得旨蒙”,可以主要 依据他的记述了解李通玄的生平事迹。

据照明介绍,李通玄是北京(今山西太原)人,李唐王室后裔,卒于开 元十八年(730)三月二十八日。照明没有说李通玄的生年和年龄,从他 说李通玄在则天朝之前就年过四十分析,后出史书谓李通玄卒时九十六 岁的说法基本可取。以此推断,李通玄当生于唐贞观九年(635)。

李通玄年轻时代“学非常师,事不可测,留情《易》遒,妙尽精微”。对 《周易》的精通,也表现在他以后注解《华严》的著作中。他“放旷林泉,远 于城市”,一直过着游荡求学的生活。“年过四十,绝览外书”,从注重儒 象经典转向佛教典籍。“在则天朝,即倾心《华严经>”。他首先接触的是 晋译《华严》,并且“寻诸古德义疏”。当时他所能看到的“古德义疏”,也都是晋译《华严》的注疏之作。

李通玄对以往的注疏著作并不满意,“每掩卷叹曰:经文浩博,义疏 多家;惜哉后学,寻文不暇,岂更修行”?《华严经》本来就因为篇幅长而 不易学,加上注释者多,各自发挥一家之言,学者理解都很困难,修行更无所适从。这是促动他进一步研究《华严》的原因,同时也表现出他力图 统一华严理论的意图。“幸会《华严》新译,义理完备”,李通玄即以注解 唐译《华严>違立自己的理论。新经于圣历二年(699)译出,李通玄之前 '还没有系统注释此经的著作。新译经与旧译经的差别,对他提出独有见 解有启发作用。

李通玄隐居著述始自开元七年(719),离新经译出已有20年。据 《宋高僧传》卷二十二《法圆》后附所记,李通玄携带新译《华严》从定襄 (今山西境内)到并州(今太原)孟县西南同颍乡大贤村高山奴家,开始撰 写注疏著作,三年足不出户。后又隐居神福山原下的土龛(即太原寿阳 方山土龛),继续从事著述,直到逝世。他在隐居著述期间,“每日食枣十 颗,桕叶饼一枚,余无所须”,所以后世称他“枣柏大士”。

李通玄的首部著作是《新华严经论》四十卷,照明谓此书乃是“考经 八十卷,搜括微旨,开点义门,上下科节”。《新华严经论》体例仿自《探玄 记》,可以分为两部分。第一部分是前八卷,具有序说概论性质,即所谓 “悬谈”性质。其中前七卷分十门释经,实际上是提出十个方面的问题, 从总体上论述他的华严学说,并不是结合经文的注释。卷八是讲对全经 的分段及注解形式。第二部分是卷九至卷四十,逐品解释经文,属于“随 文释义”性质。尽管李通玄的后出著作在某些方面有发挥和补充,但此 论基本可以反映他的全部学说内容。

李通玄完成《新华严经论》后,“犹虑时俗机浅”(《华严经决疑论序》) 读不懂此论,又著多种篇幅较短的文章,具有简明叙述和补充说明的性 质,其中最重要的是《略释新华严经修行次第决疑论》(简称《决疑论》)四 卷,侧重从有利于学僧修行的角度释经。李通玄认为,《华严经》乃是“一 乘圆教佛果之门”,《决疑论》“但略叙纪纲,广申难尽,意令行者顺辙,不 枉其功。于此一部之经,略立十门,以知进修之轨”(《决疑论》卷一之 上)。他把全部经文分成十大段,也作为修行的十个阶段,同时也视为佛果的十种表现。这样,经文结构、修行过程、佛果体现三者被紧密的结合在一起。《宋高僧传》卷二十二谓此论是“绾十会果因之玄要,列五十三 位之法门”。实际上,李通玄在此论中对修行阶位的说法有多种,有说五 位,有说六位,对“五十三位也没有固定的说法。宋代张商英说,五十 三胜友者,五十则五位也,三则文殊、普贤、弥勒也。”(《决疑论后记》)因 此,“五十三”有两个来源,也有两重含义:其一,指善财所参访的五十三 位善知识;其二,指修行的阶位,即“十住”、“十行”、“十回向”、“十地”、 “十一地'这是“五位”,每位有十个阶位,即为“五十”,然后再加上文殊、 普贤和弥勒三位,共计五十三位。但是,这已经是后起的说法。无论如 何,李通玄在使修行过程条理化方面做了许多努力。

李通玄的现存著作还有《大方广佛华严经中卷卷大意略叙 >(筒称 《华严经大意》)一卷,介绍《华严经》各卷的大意、主要内容或特点,每卷 一般仅用二十余字概括。《十二缘生解迷显智成悲十明论》(简称《华严 十明论》)二卷,取材自《入法界品》和《十地品》等处所述的十二因缘,从 新的角度解释。认为十二缘生既是一切众生“逐妄迷真”、随生死流传的 大苦海,同时又是一切诸佛众圣贤的“宝庄严大城”。这个一切诸佛的 “功德海”,重重无尽,与一切众生犹如光影,没有障碍。迷于十二缘生者 即为众生,悟十二缘生者即是佛。修行者只要用戒定慧观照的“方便” 力,照见(认识、体验)自身心境体相都是“自性空”,即众生心就是“全佛 智海'这样,修行者求解脱,最终归结为“无劳远求,但自净其心”。从 李通玄的论述可见,他是运用“此阎浮提即是莲华藏世界”的华严旧理论 重新解释十二因缘,并突出强调唯心思想。从华严学发展的角度讲,没 有创新内容。在宋代,此论为禅宗僧人所重。

除上述四种现存著作外,照明谓李通玄还有“《略释十玄六相》、《百 门义海》、《普贤行门》、《华严观》及诸诗赋,并传于世”。“十玄”、“六相” 是华严宗人普遍重视的,从李通玄现存著作的论述看,虽然在某些方面 对这两说有小改动,但所反映的思想实质与法藏没有区别。

在李通玄的所有著作中,以《新华严经论》和《决疑论》流通较广。唐代宗大历九年(774),僧人广超见到上述两书,请人抄写。唐宣宗大中年 间(847—859),福州开元寺沙门志宁将《新华严经论》的注疏部分会于经 文之下,合成一百二十卷。北宋乾德五年(967),惠研又予以整理,题名 《华严经合论》,“人所贵重焉”(《宋高僧传》卷二十二《法圆》)。从北宋开 始,李通玄的著作与华严宗人的著作并行于佛教界。

二、经文组织与判教之争

李通玄对《华严》经文组织提出多种新见解,主要是认为此经应是 十处十会四十品。提出这种新说有两方面的原因:其一,晋译经与唐 译经在品会上不一致,促使他重提已被智俨否定过的意见,并且予以 发挥;其二,为了适应教义的需要,特别是为了适应重新划分修行阶位 的需要。

在《新华严经论》卷七,李通玄集中论述《华严》应有的经文结构问 题:“此经在晋朝之译,有三十四品,今于唐朝再译,为三十九品。又检 《菩萨璎珞本业经》云:……佛子,第四,十一地心者,名入法界心…… 此即在《十地品》后,是第十一地等觉位。计此品名还名《佛华品》,为 依法为名故。……如《璎珞本业经>,即是说《华严经》意,化诸三乘众 生,诣菩萨树下,二重叙初成正觉时所说华严五位法门,具如彼.经说, 为《华严经》少十一地一品经,今将彼配勘,方知次第。后有闻者,不须 生疑。但取彼经勘验,可知皂白。今以第三禅中说十一地《佛华品》, 即总有十处十会四十品。”此处说十一地法门,地位行门,广如《璎珞 经》说,此以当《华严经》来文未足。

晋译经有七处八会三十四品,唐译经有七处九会三十九品,正是这 种差别,使李通玄认识到两经都不完备。认为《华严》有缺文,并非新见 解,也不会受到非议,因为法藏就指出过两部译经都有缺文。但是,认为 《华严》的缺文要由《璎珞本业经》来补充,认为《璎珞本业经》也是讲华严 教义,这就不仅是要把该经与《华严》并列,而且是要把该经置于《华严》之上。这种取消《华严》独尊地位的倾向,自然要受到佛教界的抵制。但 是,他认为华严学的发展是多途径的,不仅反映在《华严》中,也反映在 《璎珞本业经》中;他认为《华严》的编集和翻译是有发展阶段的,汉译《华 严》的缺文是“来文不足”所致.,这些观点都是很深刻的,符合华严类典籍 形成的历史真实。

李通玄把《璎珞本业经》作为最重要的一品纳入《华严》,使《华严》成了四十品,然后又对处(佛说法地点)和会(佛说法次数)重新划分,使原经的七处九会成了十处十会:

第一,菩提场会;

第二,普光明殿会;

第三,升须弥山顶会;

第四,升夜摩天会;

第五,升兜率天会;

第六,升他化自在天会;

第七,升三禅天会;

第八,给孤独园会;

第九,觉城东大塔庙处会;

第十,于一切国刹及尘中一切虚空法界会。

与唐译《华严》相比,李通玄增加了三“处”,即“升三禅天”,依《璎珞 本业经》加;“觉城东大塔庙”和“于一切国刹及尘中一切虚空法界”,是把 原九会中《入法界品》分为两“处”。在原“九会”中,李通玄把其中“普光 明殿”的三“会”合为一,再把所分的“三处”也作“三会”,这样,就有处、会 相当的“十处十会”。

李通玄对“十处十会”说有多种论证,论据之一,是认为《华严》以 “十”为圆数,所以“此经中诸法,皆以十为圆数,不可但言七处九会之说”。论据之二,是认为《璎珞本业经》与《华严》有相同处,可以用其补 《华严》之不足。的确,《璎珞本业经》在论述教义形式方面,在叙述修行阶位方面,在包容的某些学说方面,都与《华严》有相同之处,属于《华严》 “眷属经”类。这类经典很多,并不限于此一部。但是,把此类经典与《华 严》集成本并列,则是华严宗人一贯反对的。

关于《璎珞本业经》及《梵网经》与《华严经》的关系,早就引起华严学 僧的注意。智俨在《孔目章》卷四专列“释《璎珞本业》、《梵网》二经显《华 严经》一乘分齐义”一节,集中说明两经与《华严经》的异同。在《璎珞本 业经》和《华严经》的关系方面,他认为:“依大经本(指《华严经》)所显义 门相,即容融理事自在,所有教义,一即一切,一切即一,如帝网喻,无尽 不同。”《华严经》是讲“一即一切,一切即一”及“无尽缘起”教义的,这是 其它经典所不具备的内容。所以,“《华严经》是一乘摄”,《璎珞本业经》 是“二乘摄”,性质不同,不能把它们同等看待。在涉及为什么《璎珞本业 经》“会数具十,《华严经》本但有七八(指晋译《华严》的七处八会)”的问 题时,智俨专门论述了对“十”的看法:

十数之义,含有二门,一成圆教门,二不成圆教门。……《璎珞》 等十数,即是单别,不具一切圆故,入三乘摄。不具十义数,亦有二 种,一目彼三乘,令人分解;二目彼一乘,就被下机。相对以显一乘, 分据相显发门故,用不满十数教,入一乘摄。

在智俨看来,“十”虽然是“圆数'但是它既可以用来论述圆教教义, 也可以用来论述不是圆教的教义。《璎珞本业经》虽然讲“十会”,运用 “十”来论述教义,但它讲的“十”不具备“一即一切,一切即一”的圆教性 质,是三乘教义中所使用的“十”。同样,不用十数,也是既能论述圆教教 义,又能论述不是圆教的教义。对于三乘教的经典,使用不足十的数字 论述教义,是让人逐一理解;对于圆教的经典,使用不足十的数字论述教 义,是为了照顾素质低下的人,便于他们理解。用十数或用不足于十的 数,具有相互对照显示一乘(即圆教,均专指《华严》教义)的作用。智俨 所述自然都是为维护《华严》的独尊地位,但他认为同一种教义内容可以根据条件具有不同的表述形式,同一种形式可以在不同条件下表述不同 的内容,作为形式的圆数与作为内容的圆教既有区别又有统一,等等,都 比李通玄把圆数(“十”)与圆教(华严教义)简单等同更有说服力。

李通玄的“十处十会”之说,在此后的佛教界有褒有贬,《宋高僧传》 卷二十二“系曰”记广或曰:李《论》中加乎十会,经且缺焉。依梵字生解, 可非迷名耶?何长者说法之有!通臼:十会理有,宜俟后到之经。”《宋高 僧传》作者承认“十会”之说有其合理因素。

天台佘除反对李通玄的“十处十会”说外,主要是站在本宗立场上, 反对他贬抑《法华》的判教学说。《佛袓统纪》卷三十九谓,李通玄“用新 译《华严经》造释论四十卷,其立论以十处十会盛谈法界,与藏法师(指法 藏)疏旨不同。又以教主、请主等十别对胜《法华》,而不知《法华》是开权 显实之谈,不识《华严》是兼别说圆之典,故多为吾宗所斥”。

这里的“教主”,指宣讲经典的佛,“请主”又称“请法主”,指请佛讲经 的人。所谓“教主、请主等十别”,指李通玄在判教过樺中对《法华》和《华 严》所作的十个方面的比较。这属于判教问题,而关于《法华》的评价,正 是李通玄判教与法藏判教的一个重要区别。

李通玄指出,他通过“参详”“藏法师等前诸大德”的理论,认为“《法 华经》引权器以归真;《华严》者,顿大根而直受。虽一乘名合,法事略同, 论其轨范,多有差殊”。法藏推崇《法华经》,称其为“同教一乘'地位仅 次于被称为“别教一乘”的《华严经》。虽有“同教”、“别教”的区分,但它 们同属“一乘”。李通玄在承认两经“一乘名合”的同时,重点找它们的 “差殊”。他“略举十门,用知纲目”。“十门”也就是“十别”,其中,“教主 别”列为十别之首。李通玄认为:“此《法华经》即是化身佛说……如《华严经》则不然,教主则是毗卢遮那为教主者,即是法报理智真身。”这就是 说,《法华经》是方便之谈,《华严经》是真实之理。“请法主之别”列在十 别第四位。李通玄认为:“说《法华经》时,请法主者是舍利弗,以为劝请 之首·,说《华严经》时,佛令文殊、普贤随位菩萨各自说自位法门,为说法首……文殊、普贤,表因位可说,说佛果法,示悟众生。”(上引均见《新华 严经论》卷一)舍利弗是小乘阿罗汉,只是听佛讲经;文殊、普贤是大乘菩 萨,不是听佛讲经,而是自己讲佛法,孰优孰劣,自然很清楚。这些说法, 都是为了贬抑《法华经》,说明它虽与《华严》同享“一乘”之名,但相差 很远。

李通玄的判教是“十宗十教”,不同于华严宗法藏的“五教十宗”名 目。李通玄在“依教分宗”时说:“已上分宗,皆是承前先德所立宗旨,设 有小分,增添不同,为见解各别。大义名目,亦多相似。1《新华严经论》 卷一)通过评判佛教各派学说抬高本宗所尊奉的经典,进而抬高本宗的 地位,对李通玄来说,的确没有必要。他的判教内容对其学说构成也没 有重要影响。不过,相对于法藏的判教言,他贬抑《法华》的倾向还是明 显的。在“十教”判释中,《法华》列在《华严》、《涅槃》之后;在“十宗”判释 中,《法华》列在《华严》、《涅槃》和《大集经》之后。然而,《法华》、《涅槃》 同属有宗系统经典,学说无实质性差异,孰先孰后,并不反映李通玄的佛 学思想有什么变化。天台宗人对李通玄的指责,主要还是从维护本宗利 益角度提出来的,不涉及有理论性质的义理之争。而在李通玄那里,宗 派观念是没有的。他贬抑《法华》的主要原因,不过是针对法藏“同教一 乘”之说提出一点小分别而已。

三、取象表法与得意忘象

以《周易》(包括经和传)释《华严》,是李通玄注经的显著特点,其中 既有牵强附会的内容,又为改造华严经学提供了新依据,在更广阔的范 围里实现佛学与中国传统思想的交融。

《华严》以“十方”指代所有空间,李通玄则以八卦比附,进而用华严 理论改造。他在释《华严·入法界品》中指出:

主方神随方回转者,震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮、上、下二方为 十方,皆有神随逐回转而行。……十方之法难量,一方之法具有十方,互体参差,卒申难明,但随世法及出世法,随事回转 以明法无定体,随事变通。(《决疑论》卷三之上《十行位》)

“十方”是八卦所指代的八个方位加上下两方,这是用《周易》比附《华 严》。“主方神”指《华严经》描述的居于某一方的具体的神,随方位不同 而神不同,这里指难得行神。它随方位变换移动,使十方均有神跟隨。 用“一即十,十即一”、“重重无尽”的理论注解这幅形象画面,就得出了一 方中具有十方,方位无尽,神也无尽的结论。这样,《华严》所描述的有可 视形象的神及其它在各方的游动,就被认为蘊含着“法无定体,随事变 通”的义理。这里的“法”指佛的“果法”,即佛的不可言说、不可名状的境 界。这个境界也就是最终要认识的真理。因此,李通玄也是通过揭示 《华严》形象描述的象征含义来改造华严经学,提出自己的理论,走着与 地论师以来的华严学僧相同的思维路线。所不同的是,他更恻重用《周 易》来沟通华严经学说与他要论证的学说之间的联系。他先用《周易》比 附《华严》,再通过这种比附来发挥,提出自己的学说。仅从下面一例中 即可看到他这种注经特点。

用八卦加上下两方配“十方”,贯穿于他对整部经的解释中。《入法 界品》讲善财童子一路南行,寻访善知识。李通玄解释“南”行之意:“明 托方隅而表法,以南为正、为离、为明,以离中虛,以中虚故,离为明,为日,为九天。在身为头、为目、为心,心达虚无智。”(《新华严经论》卷三十 四)李通玄以离卦解“南”行,賦予南方以《周易》含义,但这种比附只是手 段,目的在于说明善财南行要获得“心达虚无智”,最终又使《周易》具有 佛教的含义。他所引用的《周易》内容,最终要以与自己的华严学说相协 调为原则。

李通玄把《华严》中所有形象描述都归结为“取像以表法”,钯所有的 叙事都归结为“托事以显像”。如他在解释一些神的形相时说:“如鸠槃 荼王所除恶鬼趣者,以此大囊垂下如冬瓜,坐以踞之,行以置之于肩,取 像表法,以大悲垂俗担负众生,无辞劳倦。摩喉罗伽王者,此是腹行大蟒之类,取像表法,以胸腹行是恭敬义。”(《新华严经论》卷三十三)鸠槃荼 王携大囊的形相,象征他担负着救度众生的重任;摩_罗伽王爬行,象征 着恭敬。在李通玄的注经中,常用“取之以像,表之以法”,“故取之像,表 其道也”,“是故如来取像世间法则用表其法,令易解故”。把佛所说的 《华严》的一切叙述,都视为具有“像”的性质,认为其中蕴含着有待发掘 的佛“道”、佛“法”,这就为大胆发挥、努力创造提供了可靠的信仰保障。

实际上,这是把《华严》视为与《易经》性麂相同的书。《系辞传下》 谓:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文 与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。”《易传》认为制作八卦的 圣人是取象于天地万物,李通玄则认为《华严》是如来“取像世间法”而作 成。取象范围不同,性质没有不同。他的释经方法,继承了玄学家注经 的传统;他的释经根据,来自易学中义理派处理言、象、意三者关系的 理论。

王弼《周易略例·明象》说:“故言者所以明象,得象而忘言;象者所 以存意,得意而忘象言”是卦爻辞,是语言文字;“象”是卦爻象,指所 有物象;“意”即玄妙的义理。“言”是明象的工具,“象”是得“意”的工具。 研究的目的是从言象中探其所蕴含的义理,“搜玄”、“探玄”一直是华严 学僧的追求,这与“得意忘象”的思路一致。在李通玄这里,就说得更直 截了当:

今如来以方隅而显法,令启蒙者易解故,若不如是彰表令生信 者,启蒙何托?有言之法,皆是托事以显像,故得意者,法像倶真也,言默皆契。(《新华严经论》卷十五)

这样,出自佛之口的《华严》只是一种方便施设,《华严》中的所有记述都 是“世间法”,同于《周易》中的言和象,释经的过程即为“得意”的过程,也 就是“搜玄”、“探玄”的过程。然而,在“得意”之后,又是“法像倶真”,从 另一方面肯定了《华严》字字句句都蕴含着真理。这与只讲“得意忘象”又有所不同。

李通玄在以《易》解《华严》过程中,望文生义的曲解、比附之处甚多,这是他受人指责的重要原因。如他以离卦释“南方”的同时,把“南无”一词中的“南”也当成指方位的“南”,大加发挥:“是故礼佛皆云南无,明南方虚无也。但虚无之理,是南方之义。又南无者,为明正顺,正顺虛无之理,故号南无。”(《新华严经论》卷十四)

以《易》解《华严》并非李通玄首创,华严学僧也是致力于吸收《周易》内容改造华严经学,把儒家思想纳入佛学。在李通玄之前的法藏,释善财童子“南”行时说其南有四义:一是正义,如指南之说等,表所向非耶故;二是背暗向明义,表舍障向理故;三是离增灭义,如日东出西没是增灭相,南离二边,表中道法界;四是生义,谓南主其阳,是其生义。”(《探玄记》卷十八)法藏把“南”释为“正”、“明“生”、“阳”,明显是受了《周易》的影响,在吸收《周易》内容的基础上发挥本宗教义。

在李通玄之后的澄观,对“南行”的解释基本承自法藏,但又增加了 新内容,仅举其中一条:“二者,明义,表舍暗向智故。南方之明,万物相 见,圣人南面听政,盖取于此。”(《华严经疏》卷五十五)《周易·说卦传》 在解离卦时说:“离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也。圣人南面而听 天下,向明而治,盖取诸此也。”一望可知,澄观在法藏释文基础上所增加 的部分,正是抄自《说卦传》的内容,只是个别字有变动。仔细对照,华严 宗人的许多释经内容都和李通玄所述一样,是釆自《周易》的。差别在 于,华严宗人像避讳一样,不提《周易》,只是把其中的内容不声不响地搬 到自己的著作中。自然,这些都是次要问题,主要的问题在于他扪实际 上和李通玄一样,把《华严》所述视为“托事显法” /'取像表法”,在搜寻玄 理的思想指导下改造华严经学,建立中国的华严学理论。他们的释经方 法,同于易学义理派释经的方法。

在李通玄的注释中,《华严》提到的佛菩萨和诸神,提到的名相、概 念,大多数都与《周易》发生了联系。过多的牵强附会搭配,把佛学与儒学的融合变成了佛学与儒学的等同,产生了适得其反的结果。但是,李 通玄所明确的释经理论,既为改造华严经学说提供了新侬据,又揭示了 华严学一个重要方面的内容,表明华严学始终在中国固有思想文化的制 约、诱导下发展演变。

四、三圣一体说

在树立佛菩萨信仰方面,李通玄以前的华严学僧有自己的独特学 说。就法顺系而言,法顺劝人依经修普贤行;智俨主张“隐于文殊,独言 普贤”;法藏在用“因果”概括华严教义时,专以普贤代表“因”,与佛“果” 相对而言。李通玄提出“三圣一体”说,彻底改变了此系重普贤轻文殊的 倾向,为以后华严宗人建立新的佛菩萨信仰体系开辟了道路。

李通玄不再专用“因果”说明佛菩萨之间的关系,也不再专用“因”指 普贤,他提出了佛和文殊、普贤三位一体的崇拜对象格局。他在概括《华 严》全经宗旨时说:“说此一部经之问答体用所乘之宗大意,总相具德有三:一佛,二文殊,三普贤。”(《新华严经论》卷三)这是说,《华严》对佛菩 萨诸种问答的形象描述,所要表达的根本宗旨,从总体而言是讲佛、文殊 和普贤,这三者既是《华严》所树立的具体崇拜对象,也象征《华严》中所 蕴含的全部义理。

李通玄之所以提出这三者,首先出于适应修行的需要。“修行者,常以文殊师利、毗卢遮那、普贤三法为始终之体。如修道者,虽有拟成佛之 意,多有滯一法,不知进修之路。”(《决疑论》卷一之上)佛代表修行的目 的,最终的觉悟解脱,文殊象征佛的智慧,普贤指代具体的修行实践。在 整个修行过程中,不能“滞一法”,即不能对其中任一个或专重或专轻,即 不可偏废。因力,佛果、佛智慧和作为佛智慧体现的各种实践法门,是贯 穿于整个修行过程的,此“三法为始终之体”。三圣之所以能被结合在一 起,关键就是在“体”相同上。

李通玄专门详细分析了对三者有偏废的危窖:“三身一时,法合如是,废一不可。若废文殊存普贤,所有行门属有漏;若废普贤存文殊,所 证寂定是二乘;若废佛存文殊、普贤,佛是觉也,无觉者故。以是义故,三 人不可废一。若废一,三不成故。”(《新华严经论》卷五)这种从宗教修行 角度的分析表明,在整个修行过程中,偏废其中任何一个都不能获得解 脱,所谓“若废一,三不成”。等于说,偏废其中任何一个即等于偏縻了一 切。在李通玄看来,“三人体一,寄安五位,用接凡迷”(《新华严经论》卷 五)。在修行的五个阶段(五位)中的每一阶段,都有佛果、佛慧和佛行的 统一。

从当时华严学发展的状态观察,这种不可偏废说是直接针对华严宗 人而发的。从用普贤行和佛果概括《华严》到甩三圣概括,这个转变的特 点是抬高文殊的地位。李通玄指出:“以文殊主法身裉本智之妙慧,为一 切诸佛启蒙之师,亦乃一切众生皆自有之,皆以此法初入圣智也。”(《新 华严经论》卷三十四)以文殊代表佛的“妙慧”,并把它作为“入圣智”之 “始”,这种观点不是李通玄的创造,最早研究《华严》的地论师就是这种认识,华严宗人也接受了这种认识,并运用它说明多方面的问题。但是,以同样的认识立论,却有不同的结论。李通玄把文殊视为佛的“妙慧”的 象征,便抬高文殊的地位,把它与佛、普贤并列。智俨则因此贬低文殊, 认为文殊“虽复始起发于妙慧,圆满在于称周,是故隐于文殊,独言普贤 也”(《华严一乘十玄门》)。法藏也不否认文殊象征“妙慧”,但他全盘接 受智俨的观点,在《华严策林》开头便谓:“夫华严宗旨,其义不一,究其了 说,总明因果二门。因即普贤行愿,果即舍那业用。”专用普贤象征“因”, 完全抛开了文殊。李通玄的三圣不可偏说,首先就是针对这种观点而发。

李通玄把三圣并列,要说明三点:其一,三圣代表佛教的全部;其二, 文殊与普贤相对于佛是完全平等的;其三,它们各有分工,共同组成一个 整体。为了说明这三个方面的问题,李通玄进行了繁琐论证,既有牵强 附会,又有结合佛学、儒学的理论分析。概括起来,有三个方面:

第一,用三宝说明三者关系。李通玄指出:“如《华严经》三宝者,佛 为佛宝,文殊为法宝,普贤为僧宝,是古今佛之旧法故。若合即一切皆 同。”(《新华严经论》卷六)“三宝”原指教主释迦牟尼(佛)、教义(法)和出 家信徒(僧)。三者的完备,标志了佛教的建立D后来,其中的“佛宝”含 义广泛,可以指一切佛。用“三宝”概括全部佛教,的确是“旧法”。李通 玄则用三宝比附一佛二菩萨的关系,即是用三圣概括全部佛教,而不是 仅仅概括它的全部教义。

第二,用因果说明三者关系。李通玄谓:“佛表果德,当不可说、不可 修、不可得、不可证,但因成果自得;文殊因位可说,以此说法身果德劝修;普贤自行可行,行其行诲,充满法界故。用此三德,将为利乐众生。” (《新华严经论》卷三)佛果是佛的境界,离言绝相,不可言说。可以言说 的只是处于因位的文殊的“慧”和普贤的“行”。无论是文殊的“慧”还是 普贤的“行”,相对于佛果而言,都由于处在同样的“因”位而完全平等。 “慧”和“行”的平等无高下,表明既要重义理探讨,也要重具体实践。一 方面,作为佛果有不可言说、不可仿修、不可获得和不可亲证的性质,另 一方面,由于“因成果自得”,那一切“不可”又转化为“可”。文殊、普贤在 本质上又与佛平等。

第三,用三智说明三者关系。这是李通玄“三圣一体”说中最有特色 的部分,是他的立论基础,他的大多数议论由此展开。李通玄说:

此经具明,此无相法身、根本智、差别智三法,是一根本智之无 相无作神用之源,皆遍周法界、虚空界也。此一部经,以文殊师利, 此云妙德,明无相法身智慧门;毗卢遮那佛,此云种种光明遍照,以根本智光遍照种种众生。同行济生,名曰普贤。(《决疑论》卷一 之上)

李通玄所讲的“三智”是法身智、根本智和差别智,三者以根本智为 主。所谓“根本智”是佛独具的智慧实体,作为生起万有的本原而存在(神用之源),并且是万法的本质规定(周遍法界、虚空界>。这个“根本 智”有两重特性:其一是“无相”,不可言说;其二是“无作”,不可仿修。这 个“根本智”由毗卢遮那佛表示。“法身智”本是佛的智慧,以因位的文殊 象征法身智,说明这个“法身智”是处于世间的佛智慧,是可以言说的,是 “有相”的。文殊所象征的法身智是“明无相法身智慧”,即要以“有相”表 “无相”,这样就解决了根本智的“无相”方面的问题。普贤象征“差别智”,指具体的修行,佛的粮本智通过世间的具体实践表现出来。有“行” 即,有作”,普贤行即以“有作”体现根本智的“无作”,这样就解决了根本 智在“无作”方面的问题。这种论证表明,法身智与差别智的统一,是实 现“根本智”的必要条件。在这种宗教议论中,包含着强调理和行统~、 认识和实践统一的思想。用三智说明三者关系,说明三者既有对立又有 统一,共同组成了一个不可分割的整体。

在论述三圣关系中,李通玄也重视文殊和普贤之间的关系。他指 出:“以文殊为法界体、普贤为法界用,二人互为体用;或文殊为因,普贤 为果,或二人互为因果。此一部经,常以此二人表体用因果,今古诸佛同 然。”(《新华严经论》卷十)文殊表“因”、“体”,普贤表“果”、“用”,这是两 者关系具有确定性的一方面;文殊和普贤可以互为体用,互为因果,这是 两者关系具有的不确定性的一方面。李通玄通过描述两者关系既确定 又不确定的两方面,论证了文殊与普贤的绝对平等。

然而,文殊与普贤的真正关系,是建立在“三智”基础上的,是在与佛发生联系中体现出来的。李通玄谓:

文殊为小男,普贤为长子,二圣合体,名之为佛;文殊为法身妙 慧,普贤为万行威德,体用自在名之为佛。文殊为小男者,为信证法 身根本智慧,为初生故,因初证本智法身能生佛家故;普贤为长子者,为依根本智起行,行差别智,治佛家法,诸波罗蜜事自在故。 (《新华严经论》卷四)

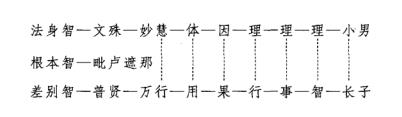

此段糅进了用《周易》比附两者关系的内容,但并不妨碍李通玄在“三智” 基础上论证两者关系。在体现根本智的“无相”和“无作”两方面,文殊和 普贤的关系始终是确定的。在李通玄的著作中,从多方面说明两者的这 种关系,并且搭配运用了多种成对概念,使文殊与普贤的关系义理化。 从其著作中挑出一小部分,表列如下:

“三智”是佛智慧的三种不同表现,用“三智”说明三圣关系,最终是 三者的平等合一。李通玄指出:“文殊、普贤、毗卢遮那三法,体用平等, 名为一乘。”(《决疑论》卷一之上)三者不仅在“体”上平等,而且在“用 也平等,这是在承认三者有差别的基础上的完全等同。

李通玄的三圣说,建立了不同于此前华严宗人的佛菩萨崇拜格局。 文殊和普贤的结合就是佛,强化了菩萨崇拜意识。三圣说既是讨论有可 视形象的具体神灵,又是讨论纯思辨的抽象义理。对于思见菩萨求护祐 的重灵迹者,对于追求心理体验的重禅观者,对于皓首穷经的重义理研 究者,二圣说都有被接受的条件。

三圣说的产生,首先是华严学自身发展的必然结果,而它产生于五 台山地区,又与其地佛教的特殊情况不无关系。五台山聚集着从事各种 修行的僧众,有隐居名山一隅的依经修禅者,有身处名山大寺研究经典 者,有以从事生产活动为修行者,有重念佛者,有重做法事者,更有不远 千里而来朝圣的僧人和教外信仰者。在一定程度上讲,李通玄的三圣说 正是对这种佛教综合体的理论概括。

李通玄是否认定五台山即是《华严经·菩萨住处品》中讲的清凉山, 从他本人的著作中还不能断定。他说过:“东北方,此清凉山是也,经推 在宸旦国,亦曰支提那国。《新华严经论》卷十四)但他没有像其后的澄观那样明言:“清凉山,即代州雁门郡五台山也。”(《华严经疏》卷四十七) 从《续高僧传》卷二十五《明隐》的记载看,道宣把文殊显圣于五台山推到 北齐,说明至迟在唐初,人们已经普遍认为文殊与五台山有关系。《宋高 僧传》卷二十一《牛云》记,开元二十三年(735),牛云因“闻台上恒有文殊 现形”而到五台。他说,吾虽为僧,自身昏钝,不能诵念经法,此来欲求 见文殊,只乞聪明果报。”这个后出的记载,反映了李通玄那个时代的情 况。从三圣说抬高文殊地位这一点,也透露出一些文殊与五台山的关 系。总之,李通玄学说的地方色彩是不可忽视的一个方面。