我的母亲是个婉顺虔诚的妇女。她曾告诉我在生下的十六个子女中,怀我时最辛苦,我要么完全没有动静,让她以为胎儿已经夭折了,不然就胎动剧烈得让她以为我快要死了;越接近临盆,情况就越严重。

出生前,我的父母各自做了一个吉祥的梦。父亲梦中得到一把非常利的刀,刀尖锐利,刀柄是象牙做的,收在银鞘内,他很开心。

我的母亲在梦中得到一对非常漂亮的金耳环,她忍不住戴上,然后站在镜子前面欣赏,越看越喜欢。

我的祖父诠释这两个梦时说,我的命会是个极端,不是至恶就是至善。要是我走上邪道,将会是一代黑道魁首,个性残暴无恶不作,宁可在森林里作困兽之斗遭警方打死也决不愿被活擒。另一方面,要是我走上正道,我的功德将无与伦比,会出家为僧,成为世间福田。

我日渐长大,注意到每个比我大的男孩都结婚组织家庭,这使我很自然地认为自己有一日也会如此。有一天,在某个朋友家里遇到一位老算命师,谈话间,那位朋友不经意地说他要出家为僧,那老人听了有点不屑地叫他伸出手来。

“给我看看你的手相,看你有没有出家的命。嘿,看这条线,你绝不可能出家!”

“我是真心要出家的!”

“门都没!你会先结婚。”

我没想过要出家,当时只想要结婚,于是突然兴起念头想让老人看看我的命,便也把手伸过去让他看,老人把着我的手惊叹道:“会出家的是这个小子!”

“我打算结婚啊!”

“不可能!你的出家线完整没有中断,肯定不久就会出家。”

听到这样的结果太出乎意料之外了,我窘迫得满脸通红,因为一直以来我都只想着要结婚,从不曾考虑过出家。从那天起,每次我盘算着要和哪家女孩结婚,就总会发生什么事把计划搞砸。甚至在我出家之后,还

发生过一次一个我爱慕的女孩到寺院去找我,而碰巧我刚离开到别地方去,要是当时我们真的见到面,天晓得……

从小到大我都没有真正想过要出家,结果要过了好一段时间才让我严肃面对这件事。事缘二十岁那年我得了重病,严重到父母日夜坐在床边照料,身体症状沉重到让我觉得阎王已经点到我的名了,在这生死未卜的情况下,我认真考虑是否要出家。

父母亲忧心忡忡地坐在我身旁不敢说话,母亲平时总爱说不停,这时却只是坐在那里哭泣,最后父亲也忍不住流泪,他们都以为我熬不过那个晚上了。看到他们绝望地哭泣,我内心庄重地发了个愿:“要是我活过来,我会为他们而出家。”仿佛是真切的愿力起了感应,我的情况好转过来,病症慢慢减轻,到了凌晨,所有的症状已经完全消退,结果我不但没有如预期中那般死去,还完全康复了过来。

可是康原之后,我出家的心愿却跟着冷了下来,虽然内在的良心不断提醒自己曾庄重发过这个愿,一直告诉自己必须还愿,结果还是磨蹭了好几个月。为什么我会一再拖延,不快快出家呢?我知道自己没得选择,一定要出家,关于这点,我心甘情愿地接受,没有什么好抱怨的。毕竟,我已经和阎王做了这桩买卖:以出家来换这条命。我得遵守承诺,所以我并没有逃避,只是在等待因缘。

最后,当我和母亲开诚布公地讨论这件事时,出家的因缘终于成熟。

当时的情况是父母亲都迫切地求我一定要出家,说到最后他们都哭了,逼我不得不作出改变这一辈子的决定。我的父亲是那么殷切地要我出家,以至苦劝到哭了起来。看到他哭,我惊愕不已,因为他是那种决不会为小事流泪的人,可见事态有多严重。我为了这事思考了三天才作决定。

第三天晚上我去见母亲,告诉她我决定出家,但是有个条件:只要我喜欢,可以随时还俗。当时我把话说清楚,如果不能还俗就免谈。她是个聪明人,轻易地答应了我。她说即使是我一完成出家仪式,就立刻在所有的出席观礼的群众前还俗也无所谓,她不会反对。她要的只是看到我披上袈裟在那里就够了。有谁会蠢得在戒师和整村人面前当场还俗呢?

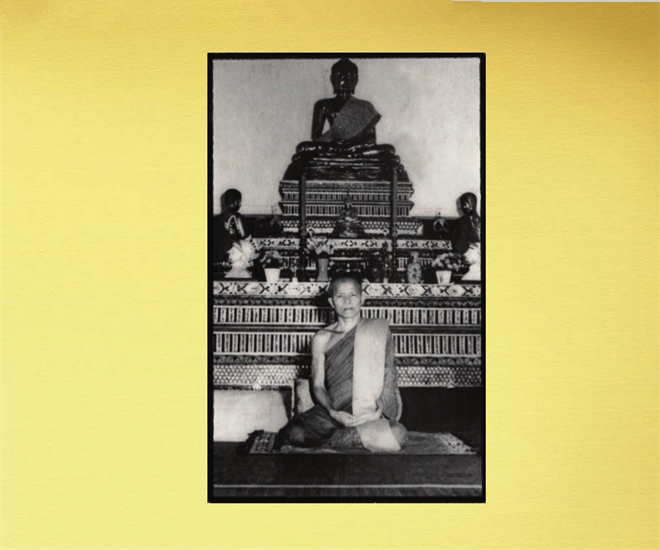

剃度之后,我开始阅读佛传,阅读时一股强烈的信念在心中觉醒,佛陀求道的种种艰苦令我感动得泪流满面,遐想佛陀证悟的境界炽热地燃起我追求解脱的欲望,为此,我决定上正式的佛学课程,打好基础然后修行。我庄重地发愿要完成巴利语三级的课程,只要一通过巴利语三级考试,就立刻改走修行的路,我没有打算要深造巴利语。

我去清迈参加考试时,碰巧阿姜曼(Venerable-Ãcariya-Mun-Bhūridatta)也来到清迈的大佛塔寺(WatChedi-Luang)。我听到他住在那里,当时兴奋不已。第二天早上托钵回来,一位比丘告诉我阿姜曼托钵的路线,并告知他来回都途经同一条路。

听到了这消息,我更迫切地想见他,即使无法面对面相会,只要在他离去前偷偷一瞥我也心满意足。第二天早上,阿姜曼还未出去托钵前,我提早出去托钵然后赶回寮房。我在寮房里面往外张望他会经过的道路,不久就看到他走着过来。我从藏身的地方向他窥视,那股想见他的欲望隐藏在心里面不知道已经多久了,现在终于如愿以偿。看到他的那一刻,内心生起无比的虔敬,觉得自己能见到一位阿罗汉,没有白费了这人身。虽然没有人告诉我他是阿罗汉,然而见到他的刹那,我内心坚信他是阿罗汉。这时,内心突然涌起一股难以形容的欣喜,整身毛孔都竖立起来。

通过巴利语考试之后我回到曼谷,想依照之前发的愿去乡下禅修。然而曼谷的师长坚持要我留下来,他一心要我继续巴利语的学习。我则认为既然通过考试,就已经完成了我读书学习的愿望,没有理由还要继续读下去。于是我想办法离开。

我的性格绝对诚实,一旦发了愿,就决不违背,我把发的愿看得比自身性命还重,因此我现在得找机会离开去修行。很幸运的,这位师长刚好受邀请前往另一个府,让我有机可乘,如果他在那里,我要离开就有困难,毕竟他对我有恩惠,我非常恭敬他,因此很难坚持不听从他的话。我看到这个机缘,决定在当晚发个愿,依法推断吉凶,以确定是否真的应该离去。

晚课之后,我发了个愿,愿的内容主旨是我想遵守先前的誓愿去禅修,如果顺利的话,我会在禅修或梦中得到殊胜的禅相或梦兆。如果这不是适当的时机,又或者我出去会失败的话,我要得到一个让我知道失败因缘的征兆。相反,如果这次出去能满我的愿,那个征兆要非常特别、令人惊叹。接着,我坐下来禅修。坐了一段很长的时间之后没有禅相出现,于是我下座去睡觉。

我一入睡就做梦,梦到自己自在地飘浮在一个一望无际的天城上方,景观无与伦比,建筑物皆像宫殿般在阳光下闪闪发亮,仿佛是黄金打造的。我环绕整个天城三圈,然后回人间,一回到地面我就醒了过来,当时是凌晨四点,我心满意足地立刻起身。我环绕那个天城时,看到的景象是那么的特殊、那么的壮观,令我眼花缭乱,得到这么一个梦兆,我开心极了!我认为我的愿望肯定会实现,因为从不曾看过那么令人惊叹的兆象,而且又天衣无缝地与我发的愿相应,我对这个梦兆惊讶不已。当天我一早即向住持请假离开,他乐意地答应了我的要求。

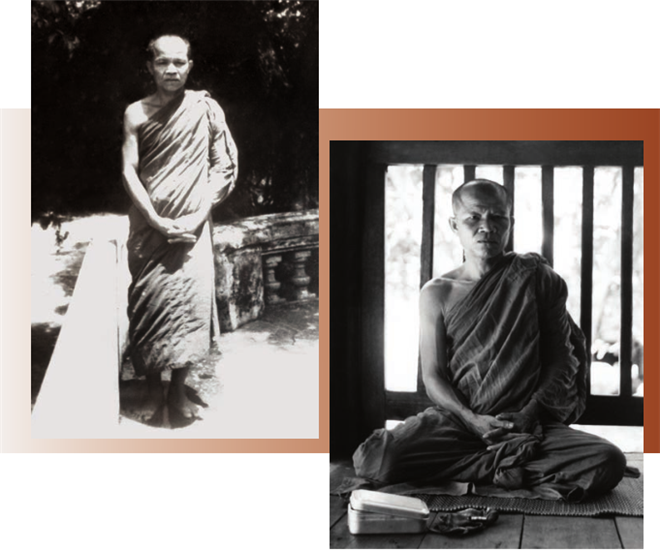

一开始修行,我就绝对地真诚和投入——因为我就是这种人,不会只是玩玩而已,只要立定主意,就会坚持到底。我出去修行时,背袋里只有一本书——波罗提木叉。现在我就去追求那圆满的道果,我会为它牺牲一切——献出我的生命。除了解脱烦恼,我别无所求。我自信能在这一辈子中证得解脱,惟一的要求是有人能树立典范给我看,在这个时代仍然可以证得道果及涅槃,我会毫无保留地为这个人以及法献生命,如果我会因此而死去,我要为修行而死,决不会窝囊而死,我的道心坚定如石柱。

由于赶不上阿姜曼,我在呵叻府(Nakhon Ratchasi-ma)的节甲叻县(Cakkaraad)度雨季。在那里一安顿下来,我就立刻加紧用功日夜禅修。不久,我的心就证得三摩地,除了坐禅和经行,我什么也不想做,拼命用功的结果使我的定非常平稳。

有一天,我的心刚刚平静集中下来,就浮现一个禅相。我看到一个白衣隐士走向我,然后在前面大约六尺的地方站住。他有五十岁左右,衣着得体,相貌威严而且肤色白皙得惊人。我注视着他时,他低头看双手,然后开始数手指。他一次数一根手指数到九为止,然后瞥我一眼说:“九年之内你会证得。”

过后,我思索这禅相预示着什么意义,我唯一真正渴望要证得的是从苦中解脱,当时,我已经出家七年,要在两年这么短的时间内成就几乎不可能,情况肯定不会那么简单!我考虑从出走修行这年算起,按照这个算法,我会在第十六个戒腊,即从现在起的九年内证果。如果这是个灵验的禅相,那么这样的一段时间倒是相当合理。

当我最后见到阿姜曼时,他教导的佛法如同直接从内心流露出来一般,他从不用“这个可能是”或“看来像是这样”这类语句,因为他的知识从亲身的体验中得来,他就像是不断在说,“在这里,在这里”。道、果、涅槃在哪里?“在这里,在这里”。我打从心里折服了、真正的折服了,我庄重地发了个愿:“只要一天他还活着,我就把他当作老师,不会弃他而去。不管我去哪儿,最终都会回归到他座下。”下了这个决心,我勇猛精进办道。

过了几个晚上,我又得到另一个吉兆。我梦到自己披着三衣,带着钵和禅伞,走在一条荒芜的小径穿过森林,小径的两边长满荆棘,我别无他途,惟有跟着这勉强可辨认的荒径走下去。一会儿我来到一大簇倒下横跨在路径上的竹丛前,我走不过去,两边也找不到空隙。我要怎么穿过去呢?我东翻西拨终于找到一个缺口,一个非常小的缺口,就在径上,勉强够我带着钵挤过去。我没有其他选择,只好脱下大衣把它摺好,把钵的背带从肩膀上脱下,然后再拖着钵和禅伞爬过那个小缺口。我胼手胝足匍匐着,后面拖着钵、禅伞和大衣,进程着实困难至极,挣扎了好长一段时间才爬了过去。脱身出来之后,我再把禅伞和钵拖出来,确定没有东西遗漏了,就立刻穿回大衣,把钵背在肩上,跟着自语道:“现在可以继续上路了。”

我沿着那条长满杂草的小径再走了整百尺,抬起头来看时,那是一片开阔的空间,前面是大海。站在岸上望过去,看不到海的尽头,触目所及,只有远远在水平线上一个小黑点般大的小岛。我决意要去那个岛,刚走到水边,一艘船就出现在眼前,我即上了去。我才把钵和其他东西安置好坐下,也不必说什么,船夫就一言不发地把船驶向小岛。海上没有风浪或其他干扰,船静静地飞速航行,顷刻就到了,我不知道整件事是怎么发生的,说到底,这只不过是个梦罢了。

一抵达那个小岛,我即提起东西上岸,也不必和船夫打照会,那船立刻消失无踪。我把钵背在肩上然后开始往上爬,一直爬至我见到阿姜曼坐在一只小板凳上,他正在捣槟榔,看到我爬向他,“摩诃”,他说:“你是怎么过来这里的?打从什么时候有人从这条路来这里?你怎么做到的?”

“我乘船来。”

“哟!那条小径实在难走,没有人敢冒生命的危险从那条路来,那很好。现在你在这里,来,替我捣槟榔。”他把杵交给我,我就开始捣——咚、咚、咚,我在捣第二还是第三下时醒了过来,感到若有所失,我多希望能梦下去,至少让我看到结局就好了。

第二天早上,我去告诉阿姜曼这个梦兆。他解得很好:“这个梦非常吉祥,它显现你修行的明确路子。你就遵照梦中的方式修行,开始阶段会极端困难,你一定要勇猛精进,这个时候万万不可退却,这个过程就是你梦中穿过竹簇的阶段——棘手的部分,心会进进退退,反复如此。所以,你必须竭尽所能用功,绝不要退心。一旦突破这一点,后面的道路就开阔易走,你将毫无困难地抵达安全岛,那个阶段不是问题,困难在开始的阶段。”

我把他的话铭记心中,加把劲专注在禅修上。过去一年多来我的三摩地一直无法保持稳定,导致禅修时进时退,它会提升到某个顶点然后打回原形,这种情况不断重复。直到四月,我才摸索到新的法门,以新的方法专注禅修所缘,把禅定真正稳固下来。从那时起,我就有能力坐通宵,心可以完全入定,让我能加紧用功。关于梦兆预言修行初阶的困难,对我而言就是要不断拼命地控制心把它调服,这点最困难。

某日——那个时期我对阿姜曼战战兢兢——我大白天躺着睡着了,阿姜曼出现在梦中呵斥道:“你干嘛睡得像只猪?这里不是养猪场!我决不允许出家人来这里学猪,你这个模样会把这里变成猪寮!”他怒吼的声音非常凶暴吓人,我当下惊醒过来,在迷茫中颤抖着把头探出门外,惊慌地四处张望,以为他在那里,可是却看不到人影,这时我才松一口气放下心来。平时我非常、非常怕他,但是我强迫自己和他共住,原因很简单:这是正确的也是该做的事,况且,他对教育像我那样的猪真有一套。

后来我有机会告知阿姜曼这件事,他善巧地诠释这个梦,安抚我的不安:“你刚刚来这里和老师共住,真诚发心要好好修行。这个梦只是反映出你内心的状态,你听到的呵斥,责备你像猪那样,是佛法在警告你不要把像猪那样的个性带进僧伽和佛教。”

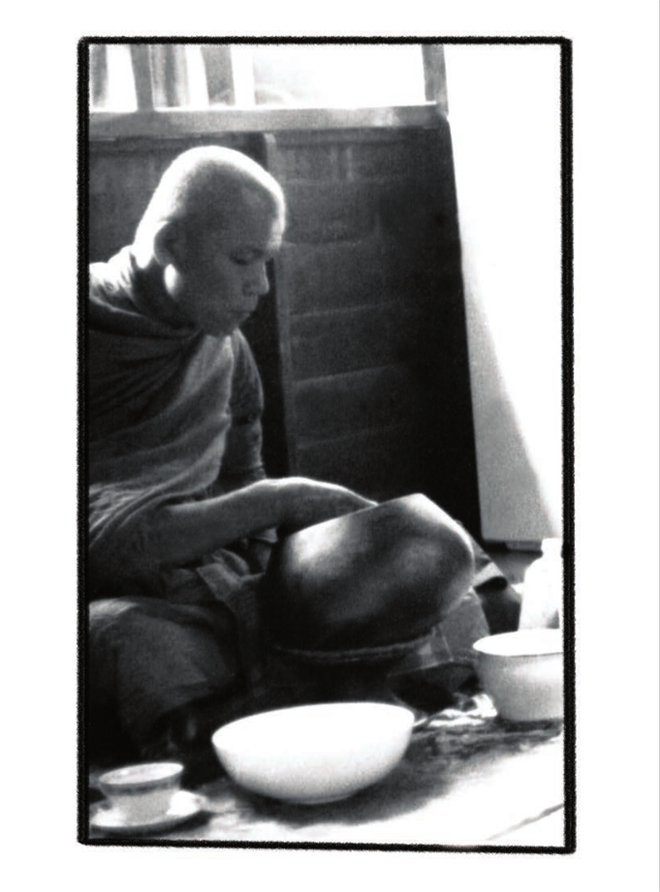

从此,我把握每一个机会精进用功。我一到来就听阿姜曼说了许多关于头陀行的法门——比如只接受托钵得到的食物。他自己非常严格持苦行。所以我也发愿在雨安居持头陀行,并且严谨遵守。我发愿只吃自己托钵得来的食物,要是有人把这之外的食物放进我的钵,我不接受,也不感兴趣。我坚持原则决不妥协,不让任何人——除了阿姜曼——把食物放入钵里毁了我的苦行,我诚心诚意恭敬阿姜曼,因此只要他认为适合,就让他把食物放进我的钵里。

在安居期间我规划自己的食量,决定吃六七成饱,减少三四成食量。每天托钵回来,就立刻把钵放好,只拿要吃的少量食物。由于我要负责僧团的事务,完全不吃会不方便。那时我隐然是僧团中的资深比丘,虽然我从不刻意表现如此,我负责看顾僧团的和谐和规矩,我的戒腊并不高,只有十个安居,但是阿姜曼慈悲地信任我协助看顾比丘和沙弥。

我把钵摆好,放在座位后方的柱子旁边,对着墙壁——一个不方便走到的位置,然后再把钵盖好,上面铺上一块布,确保没有人会放食物进去。但是当阿姜曼要给我食物,他会很聪明地做:我把替他准备的食物给了他,回到自己的座位,大家念完经文坐着思惟食物,还未开始吃时,他会在这个时候把食物放进我的钵里。

那个时期,我誓死清净坚守这个行持,不管是形式上还是精神上,我都要求自己的修持圆满无缺。然而出于对阿姜曼的敬爱,尽管内心不安,我还是接受他的赠与。我想他大概看出我的愿心杂染着我慢在其间,所以稍微降服它,让我思惟个中意义,避免太过执着自己的看法。这当中有着修行的原则和心的原则,我诚心严厉修行是对的,与此同时,就更高深更微细层次的佛法而言,我这样做并不正确。

跟阿姜曼比较,可以看出我和他有很大的差异,阿姜曼看事情,会在心中面面俱到完整地掌握整件事,他从不会只看一面,而是应用智慧看大局,在和他共住期间,我好多次学到这点。

所以,在他座下参学不止是学习佛法,还得与他的行持相应,直到深深烙印在我的身语意中。长期相处让我能仔细观察他的习惯和修行,理解这些作为背后的道理,乃至铭心刻骨。他本身整个就是佛法的体现,因此和他共住我内心很踏实,完全没有任何顾虑。另一方面,待在他身边也迫使我无时无刻不保持警觉和自制。

阿姜曼习惯每天晚上诵经几个小时,有一晚,听到他寮房传来轻柔的念诵声,我突然兴起念头想要偷偷靠近去窥听,知道他每晚花那么长时间念些什么。我蹑手蹑脚靠过去,一走到可以听清楚诵经声音的距离,他即停止诵经静下来。这可不是个好预兆,我赶快转过头离开,在一段距离外聆听,我一离开就听到他那缓慢的念诵声又响起来,可惜无法听清楚内容。于是我再次悄悄潜回去——他马上停下来。最后我还是不清楚他念些什么,我怕要是坚持偷听,会一个霹雳当头劈下,招来一顿痛斥。

第二天遇到他,我避开视线,不敢面对他,可是他以严厉尖锐的眼神瞪着我。这堂课我令吃了一番苦头:从此再也不敢窥听他念诵,免得惹祸上身。

我曾听说阿姜曼有他心通,这让我很好奇。有一天我想测试看是不是真的,那天下午,我在佛前顶礼三次,然后心中发愿:如果阿姜曼知道我现在想什么,那么让我得到一个确定无疑的迹象,彻底消除我的疑惑。

那天稍晚,我去阿姜曼的寮房顶礼他,抵达时他正在缝补袈裟,于是我上前帮忙。我一接近,他就两眼圆睁脸色立变,让人感到不对劲,我犹豫不决地拿起一块布,他一把从我手中夺回去,哼了一声咕哝道:“不要烦我!”整个场面很僵,我默不作声坐在一旁。在紧绷的气氛中沉默了一阵,他说:“修行僧应该关注自己的心,观察自己的念头,除非是疯了,不然不会期望别人替他观心。”

接着一段长时间的沉默,我感到很惭愧,内心对阿姜曼五体投地地降服,很庄重地发了个愿,从此决不再质疑他。然后,我很恭敬地请他让我帮忙缝补,他不再反对。与阿姜曼共住,让我觉得道、果、涅槃仿佛唾手可得,不管做什么都很踏实,很顺利。一旦离开他独自进森林行脚,就完全不是那么一回事。这是因为我的心基础还不巩固,疑惑会浮现。每次遇到无法解决的问题,我都会赶回去向他请教,通常在他解答的同时,问题当下解决,似乎是他帮我给处理了。偶尔,才离开他五六天就遇到问题,倘若无法立时搞妥,我隔天就会回去见他,因为有些问题很严重,遇到了必须马上解决。倘若要论用功精进,在第十个雨季——其实是从第九个雨季后的四月开始——是我最拼命的时期,我这一辈子里,从不曾像这个安居那么拼搏,心拼搏到尽,身体也是。从那时起,我的修行不断提升,最后心稳固如岩石,也就是说,我娴熟于三摩地以至心凝聚得像岩石般不动摇。结果我沉溺在这个平静宁谧的三摩地境界中,以至我的禅修停滞在这个定境足足有五年之久。

感谢于阿姜曼的棒喝,把我从三摩地的痴迷中唤醒,我即开始修观。由于我已具足三摩地,以智慧修观轻而易举而且进步神速,前途开阔无阻,一如之前梦兆中所预示。

第十六个安居来临时,我的禅修已经进入念和慧周旋于一切外在的尘与内在的心念过程,纤悉无遗精确地观察一切的境界。这个层次的修行,念和慧双运如法轮,在心中旋转不已。我开始感到果证近在眼前,这让我记起早年的禅相征兆,预言会在这一年证得,于是我加紧用功。

雨 季 结 束 时 , 我 仍 然没有证悟,我得到的征兆向来都准确无误,我开始怀疑这次要失灵了。内心多少有些不耐烦,我去问一位信任的同修,为何征兆不应验。他听了马上反驳道我必须算完整的一年,即从第十六个安居起始至第十七个安居。这一来我就还有九个月才过完第十六个安居。我对他的解释满心欢喜,回去继续用功。

阿姜曼重病了几个月,在我刚过完第十六个安居的雨季不久,他就去世了。那么久以来,他一直都在身旁指点我,激励我,遇到不能解决的问题找他,只要他一开始讲解,一切困惑当下云消雾散,如今失去这位明师,对我期望的证悟是个沉重的打击。那种有他在,什么问题都能轻易解决的日子一去不复返了,我想不出有谁在禅修上能给我解惑,现在,我得全靠自己了。

有一点很幸运的是,我已入佛法之流,达到不退转的境界。第二年五月,我的修行来到最紧要的关头,在这决定性的一刻来临之际,时间空间已不牵涉其中,心中惟有呈现一发亮自然的光明。修到这个阶段,再也没有什么需要观察了,我已放下一切——只剩下这光明,除了这内心光明的中心点,整个宇宙皆已彻底放下了。

那时,我在检查心里面这个专注的中心点,其他的一切皆已经检查过并且舍弃了,只剩下这“能知”的点。由于满意与不满意都从这能知的点流露出来,这使它变得显著,另外光明和黯淡之类的分别也源自这个点。

检查之际,突然一瞬息间,佛法回答了问题,佛法在毫无预兆之下突然生起,仿佛是心中的声音:“不管是黯淡还是光明,满意或不满,这一切二元皆不是我。”它的意思非常清晰:放下一切,一切皆非我。

这时,心忽然变得完全的静止,当清楚无疑地确定一切全都不是我,心再没有耍手段的余地,只好休歇下来——不为所动地静止下来,不再兴趣于是我或非我,不再兴趣于满意不满意、光明黯淡,心憩息在中心,平等沉着,它似乎漫不经心,其实是全面觉知,只不过是暂时处于静止、沉寂的状态而已。

然后,从这平等,不为所动的心境,那存在的本质——能知的核心——突然分裂剥落。当最终彻底剥掉所有的自我认同,光明、黯淡以及其余的一切此时突然粉碎,永远毁灭。

心的根本无明翻过去脱落时,整个宇宙震动摇晃起来,虚空倾倒。无明彻底从心中分离消散的那一刻,整个世界似乎跟着一起崩溃毁灭,大地、天空在一瞬间坍塌。

那年五月十五日,早前禅相征兆的“九年证得”丝毫不差地应验,我终于抵达汪洋中的安全岛。

过了几年,我住在卉晒村(Baan Huay Sai)时,得到另一个瑞兆:我飘浮在高空中,见到过去诸佛显现在前面,我向他们顶礼时,所有的佛都化成人一般高的金佛像。我依照仪式以香水沐浴这些金佛。

我飘回地面时,看到人群遍满十方,一望无际。此时珍贵的圣水从我的掌缝和指端涌下,洒向十方,遍洒所有集会中的大众。

我浮在上空向下望时,看到我的母亲坐在人群中,她望向我恳求道:“孩子啊,你就要离开了吗?你在离开吗?”我回答:“我办完了就离开,不过你在这里等我。”

我向十方洒完圣水就飘回地面,母亲铺一片坐垫在她房子前,于是我坐在那里向她开示佛法。

过后我思考这个征兆,意识到我应该让我那六十岁的老母出家为美琪,我希望在她有生之年能尽量教导她佛法修行。于是我赶快寄了一封信给她,要她准备好剃度。

我家乡在乌隆府(Udon-Thani),离开卉晒村几百里,我抵达邦塔村(Baan-Taad)时,母亲已迫不及待要过新生活了。我们立刻准备她的剃度事宜,考虑到她年纪太大,不适合随我在森林中行脚,我物色村子附近的地段,打算建间森林道场。我舅舅联合他的朋友提出要供养一块离村子南部一英里,七十英亩的地时,我满怀感恩地接受了。我决定安顿下来,在这里开山,建一座男女出家众皆可宁静修行的寺院。我指示信众用竹搭建简单的茅草盖大殿,以及供出家人住的小茅舍。

那个我教导母亲的征兆预示了邦塔森林寺(BaanTaad Forest Monastery)的成立,并且从此完全改变了我的生活。在之前,雨安居一结束我就消失在森林中随兴云游,像只小鸟般无忧无虑。现在,我住在寺院照顾母亲直到她过世。

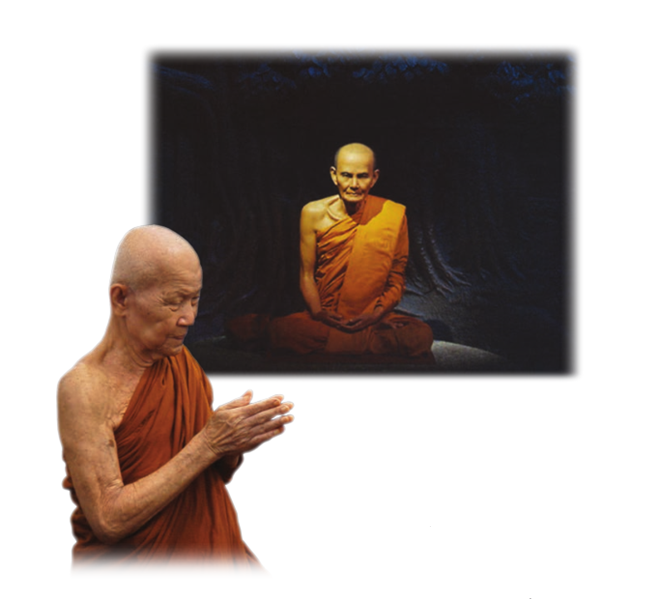

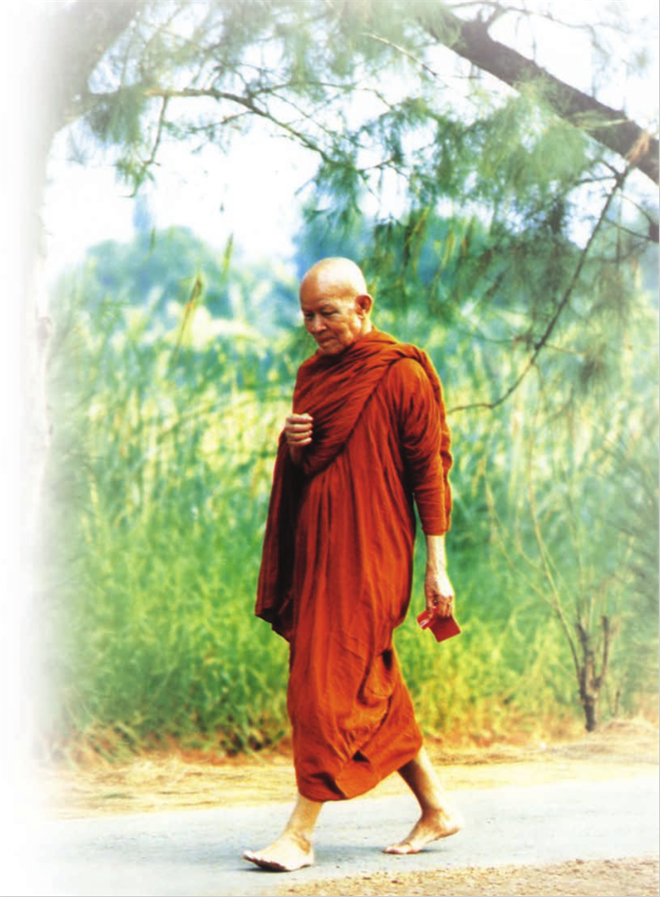

慢慢地,越来越多出家人聚集在这里,我传承阿姜曼出离隐遁、戒行严谨和密集禅修的宗风,教导他们勇猛坚决地修行。虽然我以严峻猛烈和刚正不阿闻名,这些年来还是吸引许多修行僧前来邦塔森林寺,使它成为一间兴盛的修行道场。

禅相中见到无量大众的场面开始变成事实,逐渐地,我的教法开始慢慢弘扬开来,传遍各地。现在,人们从全泰国乃至世界各地都来听闻阿姜摩诃布瓦讲解佛法,有些亲自跋涉来这里聆听,有些则通过全国性的电台广播或透过网际网络听我的开示录音。

我年纪越大,介入泰国社会也越深。一九九七年金融风暴,我出面协助挽救国家脱离黑暗的深渊,针对我们社会的贪婪风气以及贫困问题,我要泰国人民专注于造成金融风暴的起因,惟有了解成因,人们才会改变行为,避免重蹈覆辙。于是我发起“救国运动”,号召捐献黄金予国库,另一方面,基于现代的泰国社会,大部分人已经完全与佛法脱节了,因此这项运动更重要的作用,是把佛法广泛地传入泰国各社会层面。

我已经尽了最大的能力协助这个社会,在这个过程中,我内心没有勇敢恐惧或利衰胜负之类,我帮助世间纯粹出于慈悲心。为了觉悟我现在教导大家的无上佛法,我舍弃了一切,求法的过程中,我甚至几乎牺牲生命,在有能力向世间弘扬我所证悟的佛法之前,我与死亡擦身而过。有时我好像君临天下般不可一世地讲话,其实在我心中,至高无上的佛法既不狂妄也不胆怯,既没有得也没有失,没有胜也没有负,我的佛法是从纯净无染的悲心中流露出来的。

我可以向你们保证,我教导的法与我证悟的法一致,佛世尊教导的道理与我传达给你们的也没两样。虽然我无法与佛陀比较,然而证悟的印可就在我的心这里,我圆满证悟的与佛世尊所说的丝毫不差,没有半点出入。我教的法是我一直以来诚心诚意信受的实相,这是我那么有活力向全世界弘法的原因。